Stigma Pancasila sebagai “ideologi” negara dan penekan status “final” pada Pancasila lebih banyak melahirkan pisikologi kecemasan dari pada kepastian dan keadilan. Penekanan final justru membatasi ruang demokrasi, karena demokrasi berbicara tentang membatasi kekuasaan dalam negara demokrasi. Rocky Gerung mengatakan Pancasila sebagai “ideologi negara” semestinya harus dipahami sebagai hanya “ide penuntun” dan bukan sebagai “ide pengatur” [1]. Pancasila menjadi alat politik mengatur ketertiban warga negara dari oposisi.

Pancasila pada masa Orde Lama digunakan menjadi produk indoktrinisasi ideologis melalui P4 (Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila) hal ini melahirkan pengkultusan Seokarno sebagai pemimpin revolusioner, sehingga pikiran publik dikonstruksi pada Soekarnoisme dan Pancasila menuju Soekarno, Pancasila, Nasionalisme, dan Revolusi sebagai spirit Orde Lama dalam mengakomodir kecemasan publik. Orde Baru hadir dalam warna berbeda dengan Orde Lama, yakni, Pancasila dilihat sebagai modal pembangunan. Hal ini dilakukan agar pembangunan bangsa dapat berjalan di atas kesiapan mental Pancasila. Pancasila menjadi modal pembangunan oleh Soeharto sebagai hal yang bertujuan pada pemangkasan ideologis yang akan menyerang pembangunan pada masa depan bangsa. Kecemasan ini membuat Pancasila menjadi pengatur ruang publik masyarakat, hal ini mulai diatur melalui pengendalian ideologis, politik, kebudayaan, agama, dan pers. Penyebutan Pancasila sebagai ideologi negara adalah alat kekuasaan untuk kekuasaan.

Di lain poin, dikatakan Pancasila sudah final dan menjadikannya kemudi bernegara dalam usaha menertibkan warga negara, nampaknya telah membawa banyak duka cita dari pada suka cita. Setidaknya kita bisa belajar dari Aceh dan Papua, dua wilayah Otonomi Khusus (Otsus) yang lahir dari polemik idelogis yang paradoks dengan Pancasila sebagai filsafat sosial. Mengatakan Pancasila sebagai “ideologi negara” dan “modal politik” yang mengatur ketertiban berbangsa, menimbulkan polemik ideologis, politik, sosial, budaya, dan agama dalam kerangka bernegara yang harmonis. Sala satu daerah dengan kompleksitas masalah yang langsung berhubungan dengan Pancasila adalah Papua.

Dualisme Ideologi di Papua

Papua yang berdarah adalah Papua yang terluka sejak 1961, Papua yang eksis bersuara untuk “kebebasan” adalah buah dari sebuah sejarah yang dimiringkan. Kesadaran kolektif masyarakat Papua akan ketidakbenaran sejarah “pencaplokan” Indonesia atas Papua melalui Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 adalah buah yang harus dijumpai Indonesia sejak eksistensi Indonesia yang dikatakan “sah”, namun ilegal melalui The Act of Free Choice atau yang disebut oleh Indonesia menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Serta banyak pertemuan: BPUPKI pada Juli 1945, Malino pada 1946, Meja Bundar pada 1949, New York Agreement atau Perjanjian New York pada Oktober 1962 [2]. Apa yang dihasilkan dari meja-meja pertemuan ini tidak lebih adalah perdebatan yang berujung memanipulasi kebenaran atas martabat rakyat Papua.

Latar sosial di atas lahir dari eksistensi kebenaran politik, bahwa bangsa Papua telah memiliki nasionalisme sendiri dengan manifesto politik dengan nama negara Papua Barat, lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dan bendera kebangsaan Bintang Kejora, juga Burung Mambruk sebagai spirit pemersatu “One People One Soul”, serta mata uang Gulden Papua. Masyarakat Papua telah menghidupi nasionalisme Papua yang merdeka ini selama setahun 1960-1961. Dalam imajinasi nasionalisme ini, masyarakat Papua mengatakan mereka telah merdeka, lalu Soekarno datang dengan semangat nasionalisme Indonesia dengan mengatakan “bubarkan negara boneka buatan Belanda” dengan semangat “Irian” (Ikut Indonesia anti Nederland). Disini letak permasalahannya, api nasionalisme Papua Barat di padamkan oleh nasionalisme Indonesia tetapi faktanya adalah bahwa nasionalisme Papua tidak padam, ia terus menyalah menjadi kerikil dalam sepatu Indonesia.

Soekarno melalui Trikora di Yogyakarta berusaha memobilisasi masa menuju Papua Barat dengan dalilnya adalah meng-Indonesiakan Papua dengan mengusir Belanda. Prose mengusir Belanda adalah salah satu alat politik untuk mengatakan kepada publik bahwa “kami merebut Papua dari tangan penjajah kolonial Belanda”. Karena kami (Indonesia) telah merebut Papua dari kolonialisme Belanda, masyarakat Papua harus berterima kasih, tujuannya adalah mematikan nasionalisme Papua. Meskipun demikian masyarakat Papua merasa tidak pernah dijajah oleh Belanda, narasi penjajahan dipakai oleh Soekarno untuk kepentingan geopolitik, mengusir penjajah lalu kembali melakukan penjajahan atas sumber daya alam Papua.

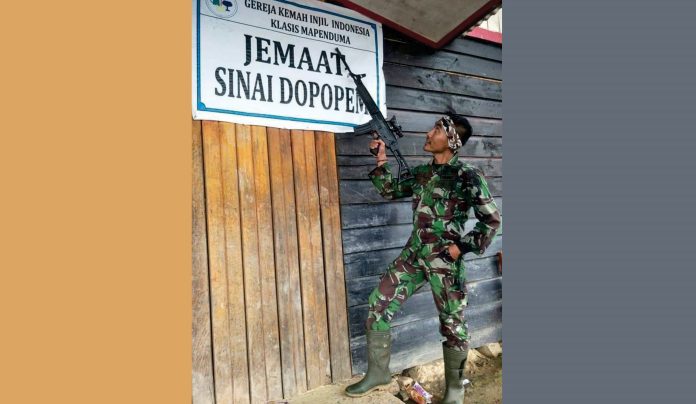

Ketika bersama Belanda, masyarakat tidak merasa di jajah. Hal ini membuat orang Papua tidak pernah meminta merdeka di jaman Belanda, kehendak merdeka justru lahir di saat Belanda tidak ada di Papua. Hal memberikan satu gambaran sederhana bahwa Indonesia dilihat sebagai penjajah oleh masyarakat Papua sehingga usaha untuk menentukan nasib sendiri terus muncul ke ruang publik. Semangat memisahkan diri ini terlihat dimana-mana: hutan rimba, kota-kota, kampus-kampus, sekolah-sekolah, hinga kancah Internasional. Tentunya ini adalah ancaman bagi nasionalisme Indonesia karena dengan perlawanan, masyarakat Papua mengatakan kami memiliki nasionalisme sendiri yakini “Papua Barat”. Hal ini memproduksi narasi “NKRI harga mati” dan “Papua Merdeka harga mati”.

Narasi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati, telah menghasilkan kematian yang sesungguhnya. Komunitas masyarakat baik, sipil, TNI, Polri, TPN-OPM, telah bayak gugur oleh persoalan harga ini. Dampak lain adalah ketidakstabilan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-nya. Akibat konflik berkepanjangan ini masyarakat dipaksa hidup dalam pisikologi kecemasan yang fatal.

Peran Pancasila di Papua

Dalam melihat persoalan politik tentang dualisme di atas, negara menggunakan Pancasila sebagai instrumen penetralisisir pisikologi kecemasan. Negara menggunakan Pancasila pada tiga poin penting yakini: pertama, Pancasila sebagai alat indoktrinisasi ideologis, dimana Pancasila dipakai sebagai paham ideologi menjadi “ideologi tandingan” dari spirit “One People One Soul”, penetrasi dari usaha ini adalah Pancasila harus menjadi argumentasi publik yang harus dikomsumsi melalui pengendalian ideologis, pendidikan, politik, kebudayaan, dan agama. Alhasil, terdapat pandangan bahwa, orang Papua lebih Indonesia dari orang Indonesia karena anak-anak SD di Papua lebih tahu Pancasila dibanding anak-anak SD di Jawa. Ini adalah fakta keberhasilan dari indoktrinisasi ideologis.

Pancasila pada poin kedua, dipakai sebagai modal pembangunan, pada silanya disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah semangat membangun Papua yang lahir dari stigma bahwa orang Papua terbelakang dan perlu dikedepankan. Semacam stereotipe bahwa jika Papua ingin maju, maka Negara menjamin itu, karena Pancasila adalah tolak ukurnya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, dipakai sebagai alat pembangunan guna mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Modal ini juga adalah sebagai bentuk perlawanan Negara dari oposisi Papua Merdeka, opininya adalah persoalan Papua Merdeka adalah persoalan ekonomi. Pada poin ketiga, adalah Pancasila menjadi alat penguat persatuan dan solidaritas. Semangat transmigrasi, pengiriman secara besar-besar masyarakat dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan lain tempat di Keerom, Jayapura, Fak-fak, dan banyak tempat tentunya ada dalam nafas persatuan ini.

Permasalahannya adalah, persatuan dan solidaritas yang rasional hanya terbangun dalam pemahaman melihat orang lain sebagai kita. Semangat persatuan nampaknya terlalu berlebihan tanpa melihat kerangka dasar dari filsafat sosial dan antropologis, kerangka dasar yang telah terbangun adalah masyarakat Papua melihat identitas antropologis mereka sebagai “melanesia” dan bukan “melayu”.

Masyarakat tidak melihat mereka sebagai kita, masyarakat justru melihat mereka sebagai bukan kita. Berusaha mempertemukan dan mempersatukan dua identitas antropologis ini semacam usaha mempertemukan dua sudut magnet. Tetapi, memang harus ada terus usaha itu, agar Pancasila dapat digunakan sebagai pengatur pertemuan itu, dengan begitu Negara dapat mengatakan Papua adalah kita Indonesia atau Indonesia adalah rumah. Dalam konteks Papua, Pancasila menjadi kebutuhan negara untuk mengatur tertibkan jalan pikiran untuk melahirkan “etika politik” untuk menjaga Papua tetap dalam rumah Indonesia.

Permasalahannya adalah Pancasila menjadi alat politik untuk menangkal proses berfikir publik. Dalam jalan negara demokrasi, kebebasan berfikir adalah hak yang harus dipenuhi untuk memastikan negara cukup mendapat oksigen untuk menjaga kesehatan demokrasi. Pancasila mesti mengawal pikiran publik bukan mengatur pikiran publik. Pancasila di Papua harus dilihat sebagai gagasan yang mengawal kesehatan berfikir individualisme dan bukan alat pengatur ideologis atau modal komodifikasi politik.

Mendialogkan Narasi

Dialog adalah cara bermartabat dan humanis dalam memproteksi ruang sipil dan memproduksi harmoni bersama. Paradigma NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati harus diletakkan dalam ruang dialog. Tentunya paradigma ini tidak terkonstruksi dalam ruang hampa tanpa manusia, dua narasi ini di dorong oleh imajinasi kolektif yang menempatkan paradigma ini sebagai anak panah menembak sasaran.

Semangat tentang dialog juga termuat dalam Pancasila, yakini, keadilan sosial. Keadilan sosial pada kenyataannya dapat dipahami sebagai wilayah netral tanpa ketimpangan sosial atau kekerasan. Namun nampaknya proses aktualisasi dialog distigmatisasi. Stigma kecurigaan diproduksi dalam wacana dialog, memproduksi lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Negara melihat dialog sebagai jalan menghidupkan nasionalisme Papua, dan masyarakat Papua melihat penolakan sebagai usaha mempertahankan kolonialisme dalam mengerut sumber daya alam Papua.

Penolakan terhadap wacana dialog telah berdampak pada terus terproduksinya kekerasan di tanah Papua, yang melukai segenap komunitas masyarakat. Konsep dialog juga ada dalam pandangan keagamaan, Yesus dalam sejarah Kekristenan memperlihatkan bagaimana Ia berjuang untuk memproduksi keadilan bagi semua orang. Dalam sejarah Islam, kita menjumpai Nabi Muhammad menghancurkan ketidakadilan masyarakat Arab pra-Islam. Semua ini lahir dari pendekatan dialog yang humanis dari latar konteks masing-masing.

Dialog harus dilakukan karena dengan demikian memastikan orang lain sebagai kita, dan tidak melihat orang lain sebagai bukan kita. Nilai sebuah dialog jauh lebih tinggi dari sebuah harga mati, dialog memproduksi keadilan sosial yang memastikan orang Papua melihat orang Jawa sebagai saudara dalam prinsip humanisme dan sebaliknya. Dialog adalah jalan mempertemukan dua identitas antropologis yang paradoks. Dialog berusaha membelakangi NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati lalu mengedepankan prinsip humanisme untuk memastikan setiap komunitas masyarakat hidup dalam damai, karena harga sebuah nyawa manusia jauh lebih tinggi dari hanya sebuah paradigma.

Penutup

Eksistensi Pancasila dalam proses berfikir publik di Papua semestinya tidak boleh dipakai sebagai alat mengatur dan mendikte wacana publik. Jika demikian, Pancasila sebagai filsafat sosial-politik yang menjadi ide penuntun pikiran bangsa akan berada pada wilayah kelompok komunitas untuk kepentingan kelompok tertentu guna memproduksi dan melanggengkan kekuasaan. Inilah yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi, yakni, membatasi kekuasaan agar tercipta siklus politik yang sehat dalam menjaga kesehatan demokrasi. Pancasila di Papua lebih menjadi alat politik dalam melawan oposisi dari pada kompas yang menuntun ide-ide publik dalam memroduksi semangat “Bhinneka Tunggal Ika”.

***

Referensi

[1]. Gerung, R. (2018). Pacasila: Ide Penuntun, Bukan Pengatur. Prisma, 37 (2), 41-47.

[2]. Wonda, S. (2009). Jeritan Bangsa Rakyat Papua Mencari Keadilan. Yogyakarta: Galang Pres.