Pengantar

Secara sekilas, isu rasisme di Indonesia masih didominasi oleh diskriminasi rasial terhadap orang-orang Tionghoa. Meski begitu, diskursus mengenai rasisme terhadap orang Papua telah muncul secara masif setelah reformasi dan mendapat momentum bersamaan dengan naiknya isu Black Lives Matter di Amerika. Bersamaan dengan hal tersebut, diskursus soal ini mulai umum diperbincangkan. Sejauh ini, diskursus ini telah mulai banyak dibahas dengan berbagai macam perspektif yang telah berusaha untuk mendefinisikan praktik dan realitas keras yang dialami oleh orang-orang Papua. Meski begitu, dalam argumentasi keseharian, penjelasan terkait hal ini masih didominasi oleh argumentasi terkait warna kulit hitam orang Papua sebagai suatu penanda dasar dari rasisme Indonesia ke Papua. Artikel ini secara fundamental ingin mengkritisi hal ini dengan menggunakan pengalaman penulis sebagai orang Flores, dengan tampilan biologis yang mirip dengan orang Papua, dan mencoba untuk memberi suatu entry point baru untuk memahami kondisi spesifik rasisme Indonesia terhadap orang Papua.

Rasisme Indonesia dan Persoalan ‘Kulit Hitam’

Secara general, inti argumentasi diskursus rasial terhadap Papua didaku sebagai diskriminasi yang dilandaskan pada kenyataan warna kulit hitam orang Papua. Argumentasi penulis terkait hal ini cukup berbeda. Rasisme ke orang Papua tidak pada tempat pertama terletak di persoalan kulit hitam. Penulis sendiri merupakan orang Flores dengan kulit yang hitam. Tentu, penulis pernah mengalami celaan dan diskriminasi karena kulit dan penampilan penulis, tetapi ada beberapa fenomen yang menandakan kekhususan rasisme Indonesia ke Papua ini. Dalam pengalaman personal, misalnya, Ibu penulis yang asli Flores pernah dengan terus terang mengatakan kepada saya bahwa meski penulis mempunyai kulit hitam, setidaknya penulis tidak punya kulit sehitam orang Papua. Pergaulan teman-teman penulis dengan sesama orang Flores pun tidak jarang membincangkan hal yang sama. Pada konteks lain pula, penulis beberapa kali juga berusaha melibatkan diri dengan kehidupan kawan-kawan Papua yang ada di kampus penulis. Walaupun demikian, meski dengan tampilan fisik yang serupa, penulis tetap memperoleh barrier tertentu untuk betul-betul bisa menjadi bagian dari mereka. Mungkin itu karena penulis masih dilihat sebagai orang asing atau mungkin lebih tepatnya sebagai bukan Papua, bahkan, bukan tidak mungkin di mata kawan-kawan Papua penulis lebih dilihat sebagai orang Indonesia. Di titik ini, dengan realitas semacam ini, rasisme ke Papua yang hanya didasarkan pada argumentasi warna kulit nampak cukup reduktif. Lantas, bagaimana seharusnya menjelaskan realitas ini?

Jenny Munro (2018), di bukunya yang berjudul Dreams Made Small, memberi suatu tawaran konseptual yang menarik untuk memahami realitas rasisme Indonesia ke Papua. Ia menawarkan konsep Indonesian Gaze yang merujuk ke persepsi distingtif dominan orang Indonesia ke Papua. Papua secara general dilabeli dengan stereotip seperti tertinggal, terbelakang, dan bodoh. Akar dari perspektif dominan semacam ini adalah ideologi nasional Indonesia yang menekankan dan memprioritas pembangunan sebagai praktik maupun diskursus. Jenny juga berargumen bahwa keseluruhan relasi Indonesia-Papua ditandai dengan diskursus perendahan (diminishment discourse). Hal krusial dari deskripsi semacam ini adalah kepekaan dari konsep ini untuk mendefinisikan spesifisitas historis rasisme Indonesia ke Papua. Hal ini memberi suatu pemahaman bahwa rasisme ke orang-orang Papua secara spesifik memang menargetkan keseluruhan masyarakatnya dan bukan masyarakat lain dengan tampilan fisik yang sama seperti NTT, Maluku, atau Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, ada hal yang menurut hemat penulis belum terjawab di sini. Mengapa, dalam proses historis tersebut, ideologi nasional tersebut hanya menimpa masyarakat Papua? Mengapa ia tidak terjadi dan mempengaruhi masyarakat NTT atau Maluku? Pertanyaan ini, hemat penulis, bisa dijawab dengan melakukan penelusuran terhadap kebijakan historis spesifik Indonesia ke Papua—penulis merujuk ini sebagai kebijakan transmigrasi—yang memiliki dampak signifikan untuk mengakselerasi perkembangan kapitalisme spesifik di Papua. Lebih lanjut, penulis juga berargumen bahwa perkembangan kapitalisme yang masif ini pulalah yang menjadi kondisi-kondisi krusial dari kemunculan rasisme Indonesia ke Papua.

Kebijakan Transmigrasi dan Perkembangan Kapitalisme di Papua

Kebijakan Transmigrasi (setelahnya akan disebut KT) yang secara serius menargetkan Papua sebagai lokasi transmigrasi baru terjadi di masa Suharto. Sebagai permulaan, adalah perlu untuk mengemukakan logika di balik kebijakan ini dan kondisi historis yang memungkinkan kemunculan kebijakan semacam ini. Dalam konteks ini, tujuan utama dari KT Suharto adalah untuk mengembangkan kondisi ekonomi pulau-pulau luar Jawa dan menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para transmigran dengan menyediakan lahan bagi mereka (Abdullah,1987). Perkembangan pertanian, yang secara spesifik menyasar perkembangan padi, adalah capaian utamanya. Bersamaan dengan hal ini, pembangunan infrastruktur semacam irigasi, pasar, peralatan pertanian, dan pupuk mulai dibangun dan disalurkan di wilayah transmigrasi. Ke semua hal ini sangat berkaitan erat dengan logika dari Revolusi Hijau yang secara dominan memang dipromosikan oleh rezim Suharto. Di konteks ini, preferensi spesifik Suharto terhadap Revolusi Hijau hanya bisa terjadi dengan kondisi spesifik tertentu. Rezim Suharto dibangun di atas puing-puing Partai Komunis Indonesia dan peminggiran masif terhadap ide-ide sosialis apapun. Di konteks strategi pembangunan, alih-alih melakukan reforma agraria yang didorong oleh PKI, Suharto memilih Revolusi Hijau—yang juga terimplementasi dalam KT—sebagai alternatif (Tirtosudarmo,2018). Ujung dari strategi ini adalah untuk menyediakan pasokan pangan murah untuk masyarakat perkotaan dan memfasilitasi lahan ke petani-petani tak berlahan di Jawa (Abdullah, 1987; Habibi, 2014). Ini secara krusial membantu Suharto untuk mencegah konflik sosial yang mungkin muncul dari krisis pangan di kota dan menangani sentralisasi lahan yang terjadi di pedesaan Jawa. Untuk itu, secara ringkas, kondisi ekonomi politik dari rezim Suharto punya peran yang sangat sentral dalam menstimulasi KT.

Konteks dan logika dari KT rezim Suharto sangatlah penting untuk bisa memahami dampak apa yang bisa ia berikan di wilayah-wilayah transmigrasi tersebut. Hal paling krusial dari kebijakan ini adalah penyediaan lahan dari pemerintah ke para petani tak bertanah dari pedesaan Jawa. Para petani sangat mengandalkan pasar untuk melakukan keseluruhan proses prodksinya, baik itu untuk memperoleh alat-alat produksi atau hasil produksi mereka yang mesti disirkulasikan ke pasar. Untuk itu, reproduksi kehidupan para petani hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pasar. Dengan kata lain, para petani ini bukanlah petani subsisten (peasant), tetapi petani yang hidup dalam dan dengan corak produksi kapitalistis (farmer). Karenanya, persebaran mereka di wilayah lain juga bisa diterjemahkan sebagai penyebaran mode produksi kapitalis pula. Sebagai konsekuensinya, bersamaan dengan KT, tidaklah mengherankan pembangunan infrastruktur pendukung pasar seperti jalanan, transportasi, pertumbuhan sektor privat, dan kantor-kantor pemerintah juga dibangun. Keseluruhan proses ini terjadi di seluruh wilayah transmigrasi. Meskipun demikian, dalam konteks Papua, spesifitas historis seperti warisan kolonialisme Belanda dan kondisi ekonomi politik Papua memainkan peran yang begitu krusial dalam menghasilkan luaran yang sangat distingtif.

Dalam bukunya, Nasionalisme Ganda Orang Papua, Bernarda Meteray (2012) memberikan suatu deskripsi general dan krusial terkait stratifikasi sosial yang ada di Papua semasa pemerintahan kolonial Belanda. Ia menggunakan terma ‘kolonialisme ganda’ untuk menggambarkan bagaimana orang-orang Papua itu disituasikan untuk berada di tingkat terbawah stratifikasi, sedangkan Indonesia berada di tengah dan Belanda ada di posisi teratas. Karena hal ini, sementara kebanyakan wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan nasionalisme ke-Indonesia-an, situasi sosial semacam ini justru menjurus pada pertumbuhan identitas ke-Papua-an berikut nasionalismenya. Ini juga yang kemudian menjadi suatu basis imajinasi yang mendorong perlawanan serta penolakan orang Papua terhadap Indonesia, seperti yang nampak pada Pepera di tahun 1969. Realitas semacam ini punya konsekuensi terhadap pertumbuhan stereotip anti-nasionalis terhadap orang-orang Papua di kalangan militer maupun pegawai-pegawai pemerintah Indonesia. Kasus ini tentu tidak begitu baru dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Bagaimanapun juga, perkembangan nasionalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari eksklusi terhadap beberapa kelompok sosial tertentu seperti orang-orang Tionghoa maupun Arab yang juga dicap sebagai kurang nasionalis. Menariknya, hal ini juga merupakan konsekuensi dari stratifikasi sosial kolonial yang menempatkan Belanda di posisi teratas, Tionghoa dan Arab di tengah, dan Indonesia di posisi terbawah (Elson, 2005)

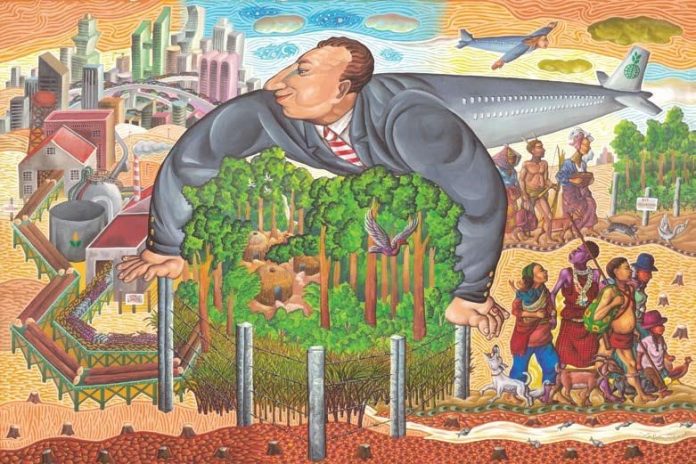

Sementara itu, dalam konteks ekonomi politik, adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa kebanyakan masyarakat Papua belum sepenuhnya bercorak kapitalistis. Hal ini merujuk pada kenyataan di mana pemisahan antara produsen dan alat produksinya belum terjadi dan reproduksi hidup masyarakat Papua belum bergantung pada mekanisme pasar. Kondisi ini juga berarti bahwa keseluruhan struktur masyarakat Papua sangatlah berbeda dengan corak produksi yang kapitalistis. Penetrasi dari KT sebagai suatu penetrasi kapitalistis secara efektif memberi dampak yang destruktif terhadap struktur non-kapitalis masyarakat Papua. Ia membawa serta suatu standar yang sama sekali baru terkait praktik-praktik lazim bagi masyarakat Papua. Secara praktikal, KT mengklaim beberapa lahan di Papua secara spesifik dan memberikannya ke para transmigran Indonesia gelombang pertama yang secara dominan berasal dari Jawa (Aditjondro, 1986b). Bersamaan dengan ini, pembangunan jalan, transportasi, kantor-kantor pemerintah, dan pertumbuhan sektor privat juga mulai bertumbuh (Manning dan Rumbiak,1989). Dalam konteks ini, keseluruhan proses kemudian punya konsekuensi signifikan terhadap terjadinya suatu fenomena, dalam terminologi Marxian, akumulasi primitif. Akumulasi primitif secara fundamental mensyaratkan penghilangan modus produksi non-kapitalis. Proses ini kemudian melibatkan paksaan-paksaan legal maupun politis untuk membuat produsen bergantung pada mekanisme pasar (penerapan sewa terhadap tanah, sistem pertanahan publik, dan sebagainya) dan memaksa para produsen untuk menjual tenaga kerjanya (melalui pencaplokan lahan masyarakat dengan menggunakan kekerasan negara, pajak-pajak, pemaksaan kerja, dan berbagai macam bentuk perbudakan, dan lain-lain) (Post, 2023). Secara praktikal, apa yang krusial dari KT ini bukan hanya pemindahan para transmigrannya, tapi juga konsekuensi akumulasi primitifnya yang memaksa orang-orang Papua untuk terpisahkan dari faktor produksinya (lahan) dan penetrasi logika pasar ke dalam sistem sosial mereka. Hasil paling fundamental dari proses ini adalah pemisahan masyarakat Papua dari faktor-faktor produksinya dan perubahan mendadak terhadap keseluruhan sistem kehidupan mereka. Keseluruhan proses tersebut memaksa mereka untuk menjual tenaga kerja mereka ke pasar tenaga kerja atau mengasingkan mereka dengan suatu standar hidup yang kapitalistis. Meskipun demikian, penting untuk mengingat bahwa keseluruhan proses ini tidak terjadi pada masyarakat Papua secara keseluruhan hanya dalam periode pertama KT. Alih-alih demikian, prosesnya cukup perlahan dan secara teratur terus menyebar ke seluruh wilayah Papua. Untuk itu, adalah mungkin untuk melihat bahwa dalam proses mula-mulanya, masyarakat kapitalis dan non-kapitalis bisa eksis secara bersamaan di masa itu.

Perkembangan Pasar dan Kemunculan Rasisme di Papua

Perkembangan kapitalisme melalui KT di Papua yang telah dipaparkan sebelumnya adalah suatu kondisi krusial yang punya peran dalam pertumbuhan prasangka maupun stereotip tertentu terhadap orang Papua. Manning dan Rumbiak (1989) dalam laporan mereka terkait dampak dari pembangunan ekonomi dan kehadiran para transmigran terhadap kesejahteraan masyarakat Papua di tahun 1970-1984 bisa memberikan beberapa fakta empirik terhadap klaim ini. Karena pertumbuhan ekonomi mulai masif terjadi, kebutuhan atas tenaga kerja di sektor privat maupun pemerintah. Kebutuhan ini, bagaimanapun juga menyebabkan adanya kompetisi di antara tenaga kerja Indonesia dan Papua. Di sektor privat, secara umum, orang-orang Papua bisa dikatakan terpinggirkan. Para pemberi kerja lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga transmigran yang mereka lihat lebih bisa diandalkan dan pekerja kerjas. Banyak orang Papua dilaporkan hanya bekerja dalam periode yang singkat untuk memperoleh gaji tertentu dan masih terikat dengan pola pertanian tradisional di mana mereka akan kembali ke kampung untuk fokus pada pertanian mereka. Hal ini secara spesifik mengindikasikan beberapa hal penting. Pertama, pada transmigran ini hanya mungkin dilihat sebagai tenaga yang lebih bisa diandalkan dan pekerja keras karena itulah satu-satunya cara mereka untuk mereproduksi hidup mereka dalam sistem kapitalis. Untuk itu, kapasitas tersebut bukan sesuatu yang inheren melekat pada para transmigran ini. Kedua, tenaga kerja Papua memiliki keadaan yang sama sekali berbeda. Mereka belum sepenuhnya terintegrasikan dengan kapitalisme, di mana reproduksi hidup mereka hanya bisa dilakukan dengan menjual tenaga kerja mereka sepenuhnya. Ketiga, dengan berlanjutnya kompetisi di antara tenaga kerja ini, beberapa stereotip bahwa beberapa kelompok tenaga kerja memiliki karakteristik inheren mulai muncul (Post, 2023). Persis di konteks ini, kelas kapitalis menggunakan narasi ini untuk menjustifikasi preferensi mereka untuk mempekerjakan transmigran yang kemudian berkembang menjadi identitas ‘Papua’. Namun, proses semacam ini tidak hanya terjadi secara top down—dengan kelas kapitalis sebagai agensi utamanya—, tetapi juga terjadi dari bawah atau bottom-up, melalui kompetisi antara pekerja di mana aksi kolektif maupun organisi pekerja tidak ada untuk melawan kapitalisme (Post, 2023). Dalam laporannya, Aditjondro telah menunjukkan bahwa para transmigran ini cenderung mempertahankan relasi kekeluargaan serta etnisitas mereka dalam memperoleh akses ke pekerjaan—sesuatu yang kemudian berkontribusi untuk membedakan identitas mereka dengan identitas ‘Papua’. Apa yang menarik dari keseluruhan proses ini adalah hal ini menimbulkan karakteristikan tertentu terhadap orang Papua sebagai orang yang malas dan terbelakang. Hal ini juga kemudian menciptakan dan juga bersumber dari suatu citra di mana mereka dianggap bukan tenaga kerja yang bisa diandalkan. Ide semacam ini memberi kelas kapitalis untuk tidak mempekerjakan orang Papua dan secara bersamaan memberikan akses yang lebih luas untuk para transmigran untuk bisa bekerja di Papua. Sementara itu, di sektor pemerintahan, kompetisi di antara transmigran dan orang Papua juga terjadi. Meski tidak punya data empirik yang cukup memadai terkait hal ini, Manning dan Rumbiak telah menunjukkan bahwa orang Papua juga kalah dalam persaingan ini. Hanya 4 dari 9 bupati Papua yang asli Papua di pertengahan tahun 1986. Di level kerja yang lebih rendah seperti pegawai negeri, praktik-praktik orang dalam memberikan privelege lebih ke transmigran yang telah punya banyak relasi dengan pekerja-pekerja pemerintah. Di samping itu, penting juga untuk mencatat bahwa pegawai negeri maupun militer masih melihat orang Papua sebagai ancaman (kurang nasionalis), sesuatu yang berasal dari pemberontakan dan perjuangan kemerdekaan orang-orang Papua. Stereotip semacam ini cukup signifikan untuk membatasi akses orang Papua untuk bisa bekerja di sektor pemerintahan.

Sementara itu, pada saat yang sama, para transmigran ini juga telah ditempatkan di Papua dan diberikan banyak insentif seperti tanah, peralatan, maupun infrastruktur. Dampak dari kebijakan ini terhadap kemaslahatan orang Papua tidak begitu sukses. Di samping itu, konflik-konflik lahan justru muncul sebagai problem lapangan yang utama. Di satu sisi, persepsi umum Indonesia terkait lahan tak bertuan sebagai lahan yang tak bernilai secara ekonomis, yang secara mengejutkan cukup serupa dengan cara pandang kapitalistis terhadap lahan, membuat pemerintah Indonesia dengan mudahnya mengklaim lahan tertentu sebagai lahan untuk para transmigran. Persoalannya, hal ini acap kali berujung pada konflik mengenai kompensasi lahan yang pantas untuk akuisis lahan semacam itu. Hal ini biasanya tidak mengompensasi ruang hidup bagi pendapatan dari hasil berburu dan pengrusakan hutan akibat eksploitasi hutan. Problem utama dari hal ini adalah adanya suatu perbedaan fundamental antara nilai-nilai dari masyarakat asli Papua terkait penggunaan lahan ini dengan nilai yang dipegang oleh pemerintah maupun para kontraktor terhadap lahan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga berusaha melibatkan orang Papua dalam program transmigrasi ini dengan menyediakan lahan, infrastruktur, dan bantuan pertanian untuk pengolahan padi menjadi beras. Hanya saja, dalam proses ini, pemerintah juga memaksa orang Papua untuk meninggalkan tradisi pertanian mereka, kebiasan berburu dan meramu, atau bahkan aktivitas pemburuan ikan mereka karena dianggap sebagai suatu praktik yang primitif. Berhadapan dengan perubahan besar dan tiba-tiba seperti ini, orang Papua lantas diperhadapkan dengan suatu situasi yang jauh berbeda dan kemudian gagal, yang tentu tidak mengagetkan, untuk mengolah dan memproduksi padi. Meskipun demikian, dengan menggelikan, pemerintah justru mengklaim dan mencap orang Papua sebagai orang yang memang malas dari sananya. Hal ini juga kemudian menjadi suatu persepsi yang dominan di antara para transmigran; sesuatu yang tidak begitu mengejutkan.

Spesifitas Realitas Rasisme Papua

Realitas rasisme Papua yang begitu spesifik di Indonesia, menurut hemat penulis, mesti dipahami dan dirangkaikan dengan proses historis dari masuknya Papua ke Indonesia. Dalam konteks ini, penulis mengajukan suatu titik berangkat yang distingtif di mana peran kapitalisme yang disponsori oleh negara memainkan peranan fundamental dalam menciptakan narasi rasis terhadap masyarakat Papua. Kebijakan trangmigrasi yang telah dijelaskan di muka, sejauh pengetahuan penulis, tidak pernah begitu masif diarahkan pada wilayah NTT atau Maluku yang kurang lebih memiliki ciri fisik serupa dengan orang Papua. Trayektori perkembangan kapitalisme di kedua wilayah ini juga jauh berbeda. Perkembangan kapitalisme di Papua meminggirkan banyak orang Papua dan menimbulkan diskursus rasial terhadap mereka (terbelakang, malas, primitif, tidak nasionalis, dan seterusnya) yang dianggap melekat dan merupakan karakteristik inheren mereka. Fakta-fakta ini krusial untuk menjelaskan realitas rasisme Papua yang begitu spesifik dan melekat ke mereka. Meski tampilan biologis maupun warna kulit juga mempunyai peran spesifik dalam realitas semacam ini, tulisan ini cukup tegas untuk mengajukan bahwa variabel ekonomi politik juga mesti dijadikan sebagai suatu titik berangkat yang krusial.

***

Referensi

Abdoellah, Soekotjo. 1987. Transmigration Policies in Indonesia: Government Aims and Popular Response. NN.

Aditjondro, George. 1986a. Datang dengan Kapal, Tidur di Pasar, Buang Air di Kali, Pulang Naik Pesawat: Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-Suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya. Laporan Seminar Pengembangan SDM di Irian Jaya. Jakarta: LRKN-LIPL

Aditjondro, George. 1986b. Transmigrations in Irian Jaya: Issues, Targets, and Alternatives. Prisma, 41 (September), 67-82

Elson, R.E. 2005. Constructing the Nation: Ethnicity, Race Modernity, and Citizenship in Early Indonesian Thought. Asian Ethnicity, 6(3), 145-160

Habibi, Muhtar. 2014. Reforma Agraria, Industrialisasi, dan Surplus Populasi Relatif. Prisma, 33 (2), 89-99.

Manning, Chris dan Rumbiak, Michael. 1989. Economic Development, Migrant Labor, and Indigenous Welfare in Irian Jaya 1970-1984. Australia: Australian National University

Meteray, Bernarda. 2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Munro, Jenny. 2018. Dreams Made Small, The Education of Papuan Highlanders in Indonesia. New York: Berghahn Books.

Post, Charles. 2023. Racism and Capitalism: A Contingent or Necessary Relationship? Historical Materialism 31(2): 78-103.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2018. The Politics of Migration in Indonesia and Beyond. Singapore: Springer Nature.