Mambesak tidak sekadar grup musik Papua biasa. Selain sebagai pioner dengan mempopulerkan lagu-lagu daerah Papua yang kaya dan beragam, Mambesak mengangkat identitas seni dan budaya Papua yang pada masa itu (tahun 1970-1980-an) yang distigmatisasi melawan kehadiran negara Indonesia yang sedang mengkonsolidasi kekuasaannya pasca tragedi pembersihan rakyatnya yang dituduh komunis tahun 1965-1966. Berbagai aktivitas masyarakat yang sedang berkumpul dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah Papua), dicurigai merancang gerakan makar dan melawan negara. Kecurigaan itu juga menyentuh sisi paling ekspresif dalam eksistensi manusia: ekspresi identitas diri, seni, dan budaya.

“Menyanyi untuk hidup” menggambarkan secara utuh totalitas ekspresi seni dan budaya dalam bernyanyi, termasuk di dalamnya menari dan bermusik, yang tak terpisahkan dengan kebebasan. Fahri Salam dalam esainya Arnold Ap dan Mambesak Menyanyikan Hati Nurani Tanah Papua (2021) secara tepat mengungkapkan bahwa nyanyian, musik, dan tari tak cuma hiburan tapi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari rakyat Papua. Pendeknya, nyanyian, musik, dan tari adalah hati nurani orang Papua. Mereka menyanyi saat sedih dan gembira, mereka menari saat menang dan kalah. Dalam kepercayaan lama mesianistik tentang penyebar kabar gembira, kebebasan dan kemerdekaan bakal datang dalam lagu maupun bagi orang-orang yang bernyanyi.

Selain itu, dalam ekspresi seni budaya ini juga terkandung totalitas pengetahuan, nilai-nilai, dan juga suara hati orang Papua yang berkaitan dengan kecintaannya kepada leluhur, alam, ungkapan penderitaan, bahkan relasi personal terhadap keluarga. Relung-relung kehidupan orang Papua bisa dipelajari dari ekspresi seni budaya yang sangat bermakna, dengan demikian juga menjadi sangat reflektif menyentuh kehidupan kita secara personal yang mencoba menyentuh dan mempelajarinya.

Residu Penderitaan

Ekspresi seni budaya itulah yang ditanggapi dengan kekerasan dan tidak tanggung-tanggung melalui penghilangan nyawa manusia tokoh dari Mambesak yaitu Arnold Ap dan Eddy Mofu. Kekerasan penghilangan nyawa manusia inilah yang semakin menebalkan residu penderitaan orang Papua atas kehadiran operasi militer dan pembunuhan yang membabi buta. Ini juga yang menyemai gerakan pembebasan yang selalu tumbuh dalam setiap generasi untuk menyuarakan pembebasan dari penderitaan yang terus-menerus mereka alami.

Residu penderitaan itu tumbuh dan dirawat dengan perspektif yang kolonialistik dan rasisme. Kita bisa menyaksikan hingga kini bagaimana praktik kolonialisme primitif dengan melakukan kekerasan dan penghilangan nyawa manusia masih terjadi secara barbar terhadap orang Papua untuk merampas dan menaklukkan wilayah leluhur mereka. Tahapan kolonialisme yang lebih canggih, yang tengah berlangsung dan mengkonsolidasikan dirinya secara massif di Papua, yaitu melakukan penguasaan dan penciptaan atas lingkungan politik, ekonomi, dan sosial budaya wilayah jajahan (baca: tanah Papua). Fenomena pemekaran daerah, perampasan tanah leluhur orang Papua untuk investasi, arus migrasi tanpa henti, penguasaan wilayah ekonomi politik, dan perubahan demografi adalah beberapa diantaranya. Keseluruhan itulah kolonialisme terselubung yang sekarang kita saksikan di seantero tanah Papua.

Hal inilah yang oleh para ahli selain disebut dengan kolonialisme terselubung, juga disebut dengan kolonialisme yang semakin dipercanggih yaitu dari kolonialisme tradisonal ke kolonialisme modern. Kolonialisme modern ditandai dengan oleh dua ciri penting, yaitu: (a) daerah-daerah koloni tidak hanya membayar “upeti”, tetapi struktur perekonomian daerah koloni (dengan manusia dan alamnya) di rombak demi kepentingan negara penjajah, (b) daerah-daerah koloni menjadi pasar yang dipaksa, mengonsumsi produk-produk negara induk. Dalam kolonialisme modern, kemampuan manusia dan sumber alam dari daerah koloni dialirkan sehingga keuntungannya, oleh sistem yang bekerja, akan selalu kembali ke negara induk (Sutrisno dan Putranto, ed, 2004: 9-10).

Dalam bahasa yang berbeda inilah yang disebutkan oleh Ashis Nandy sebagai penjajahan secara pikiran. Ia membangun sebuah pembedaan yang menarik dan agak tendensius di antara dua tipe atau genre kolonialisme yang secara kronologis berbeda. Pertama, pemikiran yang relatif sederhana menyangkut fokusnya pada penaklukan fisik banyak teritori, sedangkan yang kedua lebih mengacu pada pendapatnya bahwa kolonialisme merupakan penaklukan dan penjajahan pikiran, jiwa, dan budaya. Jika bentuk-bentuk kolonialisme pertama lebih keras dan juga lebih transparan karena keserakahannya, pada kolonialisme kedua lebih halus yang justru diprakarsai kaum rasionalis, modernis, dan liberal yang mempraktikkan kolonialisme secara terselubung dan halus.

Oleh sebab itulah praktik kekuasaan dalam kolonisasi berlangsung bukan hanya karena otoritas dan kuasa sang rezim kolonial, tapi juga karena peran serta para agen-agen para pribumi yang menyebarkan secara produktif kekuasaan tersebut kepada saudara-saudaranya. Agen-agen ini dalam penyebaran kekuasaan rezim kolonial biasanya dilakukan oleh golongan elit pribumi, para kepala suku dan tokoh-tokoh elit masyarakat yang memegang otoritas kekuasaan tradisional. Merekalah sebenarnya juga yang menjadi penyambung dan tumbuh suburnya kolonialisme (Gandhi, 2001: 20-21).

Praktik kolonialisme yang semakin dipercanggih inilah yang menguatkan residu penderitaan orang Papua. Kombinasi kolonialisme tradisional/primitif dengan modern berpadu tanpa mengenal lelah untuk mengeruk tanah leluhur orang Papua dan sekaligus menghilangkan pewarisnya. Ketamakan serta kerakusan itulah yang hingga kini terjadi di seantero tanah Papua. Ini juga bentuk eksplisit dari penjajahan tersebut.

Mambesak dan Gerakan Pascakolonial

Praktik kolonialisme yang menebalkan residu penderitaan selalu akan memantik resistensi (perlawanan). Mambesak dalam metode praksis perlawanannya bertaut secara personal dan hati nurani orang Papua di kampung-kampung. Saya mencermati kesaksian dari Mama Corry Ap-Bukorpioper yang mengenang masa hidup suaminya dalam setiap tugas penelitian lapangan.

(Arnold) Ap biasa mengambil kesempatan mengajak orang-orang tua di kampung-kampung itu duduk-duduk sambil makan pinang untuk menulis lagu daerahnya. Maka, di setiap daerah, bapak biasa mengumpulkan lagu. Lagu-lagu rakyat itulah, tak cuma dari Biak tapi dari kampung-kampung Papua di pegunungan, diaransemen ulang, dinyanyikan, dan dinterpretasikan lewat tarian yang bertumpu pada kebudayaan khas Papua.

Kekayaan sekaligus kekuatan Mambesak bukan cuma pada upaya personelnya mengumpulkan lagu-lagu rakyat Papua yang memang kaya itu—yang oleh orang luar dan negara Indonesia dicap “primitif”, tapi juga pada cara mereka membawakannya, mengemas ke dalam produk teknologi baru saat itu berupa kaset, lalu menyebarkannya lewat program siaran radio yang diasuh mereka setiap pekan yaitu Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra di Studio RRI Jayapura setiap minggu siang (Salam, 2021).

Praktik perlawanan Mambesak dengan metode yang dilakukannya bisa disebutkan menjadi titik pijak dalam menyemaikan gerakan kebudayaan pascakolonial yang harus terus-menerus diperbincangkan, didebatkan, untuk kemudian dibentuk orang Papua sendiri. Gerakan ini bertitik pijak dari kesadaran akan kolonialisme kebudayaan Papua yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan aparatusnya. Perspektif pascakolonial mendasarkan pada dua konteks utama yang saling berhubungan. Pertama, adalah sejarah dekolonisasi itu sendiri. Para intelektual dan aktivis yang berjuang melawan pemerintahan kolonial yang ingin menghadapi warisan kolonial yang masih berlanjut berupaya agar suara mereka didengar tapi juga melakukan upaya untuk melawan pengetahuan kolonial dengan menghadirkan pengetahuan masyarakat pribumi sendiri. Konteks kedua adalah revolusi pengetahuan berupa mengembangkan tradisi intelektual untuk mengembangkan subjektivitas dan pengetahuan manusia yang dijajah menjadi landasan untuk melakukan gerakan sosial dan menjadi jembatan untuk menghadapi perubahan yang tidak bisa dibendung.

Inilah yang mungkin disebutkan oleh para ahli dengan colonial encounter, yaitu pergumulan sekaligus perjuangan dimana terjadi kontak atau perjumpaan para penjajah dan yang dijajah yang melahirkan bentrokan keras, gesekan, asimilasi, akomodasi, atau ambivalensi. Bingkai pascakolonial memberikan perspektif bagaimana melihat negara bekas jajahan dari pembongkaran warisan praktik kolonisasi tersebut. Warisan praktik kolonisasi telah membadan dan tercermin dalam praktik kehidupan negara jajahan, bahkan diadopsi oleh masyarakat terjajah untuk mempraktikkan kolonisasi sesama mereka. Warisan praktik kolonisasi inilah yang coba untuk dibongkar oleh perspektif pascakolonial.

Perspektif pascakolonial juga memberikan ruang seluas-luasnya untuk para kelompok masyarakat yang tersisihkan, terhempas dalam pergolakan politik kekuasaan untuk merumuskan dirinya kembali. Kelompok-kelompok subaltern menjadi salah satu perspektif penting dari studi pascakolonial. Melalui narasi dan pergolakan kelompok subaltern ilmu sosial menjadi lebih manusiawi dan tidak menjadi elitis. Kesaksian kelompok subaltern yang menjadi survivor (penyintas) struktur kekuasaan akan menghadirkan berbagai narasi, siasat bahkan resistensi terhadap kekuasaan yang dominan.

Bertitik pijak pada kolonialisme dan imperialisme, studi pascakolonial mendebatkan bukan semata-mata persoalan setelah kolonial, tapi dari itu pada warisan ideologis yang ditinggalkan oleh rezim kolonialisme tersebut. Warisan kolonialisme itu tidak hanya terjadi pada berbagai elemen pada masyarakat, tapi juga pada ilmu-ilmu sosial yang secara langsung memproduksi warisan kolonial tersebut dalam studi-studinya tentang sejarah, politik, dan sosial budaya. Upaya dekolonisasi pengetahuan dalam kajian pascakolonial menjadi mutlak dengan merebut pengetahuan yang dikuasai oleh rezim kolonial dan menjadikan pengetahuan pribumi sebagai tumpuan dan pondasi dalam melakukan gerakan pembebasan. Soalnya adalah melangkah dengan perspektif pascakolonial diawali dengan mengenali keterjajahan dalam seharian dan pengetahuan pribumi yang dianggap tidak ada atau ada tapi tidak berpengaruh penting.

Refleksi

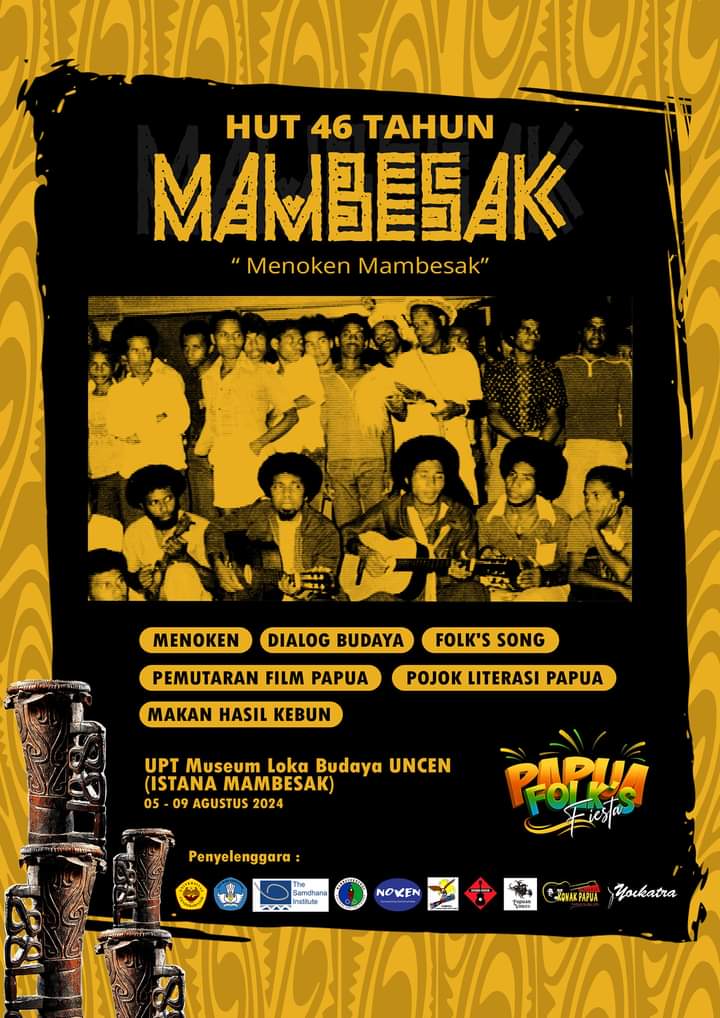

Mambesak dengan spirit dan metode yang dipraktikkan pada zamannya merupakan turning point (titik balik) kesadaran gerakan kebudayaan pascakolonial. Residu penderitaan menyemaikan gerakan pembebasan Papua yang beriringan dengan gerakan kebudayaan. Mambesak memberikan cermin sekaligus pembelajaran yang berharga bahwa gerakan kebudayaan pascakolonial bertitik pijak dari apa yang menjadi hati nurani dan basis spirit masyarakat pascakolonial itu sendiri: kesadaran atas penjajahan. Membingkai Mambesak sebagai titik balik gerakan kebudayaan Papua pascakolonial harus terus diperdebatkan, diuji dengan transformasi budaya Papua yang berlangsung massif dan tak terhindarkan, untuk kemudian mengkontruksi pengetahuan dan praksis gerakan kebudayaan Papua pascakolonial. Memperingati kelahiran Mambesak saban tahun pada 5 Agustus dengan menari, bernyanyi, bermusik, sekaligus juga (berdialektika) berpikir untuk menggumuli perjuangan menegakkan kedaulatan identitas diri dan seni budaya Papua. Hal ini sejalan dengan hal prinsip lain dalam kesadaran pascakolonial: perjuangan pembebasan.

***