Pendahuluan

Buku karya Geroge Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia (2000) dalam bagian satu tentang kritik dan tawaran pemikiran menawarkan tiga bab penting. Bab 1 berjudul “Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Papua dalam Historiografi Indonesia”, Bab 2 berjudul “Pembangunan Papua Barat: Dalam Rangka Analisis Frantz Fanon: Satu Pemikiran Alternatif”, dan Bab 3 “Pemikiran Mengenai Kebudayaan-Kebudayaan Penduduk Asli Papua Barat”. Ketiga bab tersebut masih sangat penad (relevan) kita perbincangan dalam membangun “pengetahuan pembebasan” yang mampu menerangi eksploitasi alam Papua.

Pada sisi yang lain, ancaman eksploitasi alam Papua menuntut penjelasan yang lebih detail, mikro, dan relasional, tidak hanya jargonistik untuk pemberdayaan dengan partisipasi masyarakat. Seperti kritik yang disampaikan Li (2020: 23-24) bahwa gerakan-gerakan sosial kontemporer yang berfokus pada sumber penghidupan kampung, cenderung menyoroti episode-episode spektakuler penyerobotan hak milik yang dilakukan oleh perusahaan (perampasan lahan), praktik monopolistik perusahaan transnasional, atau upaya orang kampung untuk mempertahankan jalan hidup yang kaya budaya dan ramah lingkungan dari ancaman luar. Sebaliknya di wilayah perbukitan (dan tentu juga wilayah di tanah Papua), hubungan kapitalis muncul secara diam-diam.

Rezim-rezim yang berkuasa berupaya mencakupkan penduduk dan wilayah pinggiran (atau pedalaman) ke dalam “ruang negara” melalui pembuatan peta, penyelenggaraan sensus, dan penerbitan kartu identitas. Sering kali rezim berkuasa ini memperluas jaringan jalan untuk memastikan akses bagi pengawasan birokratis dan membangun sekolah untuk mengajari anak-anak bicara bahasa nasional dan menanamkan identitas sebagai bangsa berikut simbol-simbolnya (Scott, 1998).

Saya akan menelusuri 3 tema yang memberikan kepada kitong semua peta jalan untuk “membangkitkan pengetahuan-pengetahuan tertindas” tersebut. Pertama saya akan menelusuri konteks umum reproduksi pengetahuan dengan mengacu pada satu makalah almarhum George Aditjondro (2006). Pada bagian kedua saya akan menguraikan berbagai tantangan metodologis dengan referensi utama karya-karya Tania Murray Li, antropolog dari Kanada yang banyak menulis tentang masyarakat perbukitan, khususnya di Pulau Sulawesi dan Kalimantan (2014;2020; 2022). Pada bagian ketiga saya akan mencoba mengetengahkan sebuah gambaran jalan menuju pengetahuan pembebasan Papua.

Konteks Reproduksi Pengetahuan

Dalam mereproduksi pengetahuan, terdapat beberapa institusi yang mendominasi. Aditjondro (2006) dalam makalahnya berjudul “Produksi Pengetahuan oleh Siapa, untuk Kepentingan Siapa, dan Bersama Siapa?: Munuju Paradigma Penelitian Pembebasan” mengidentifikasi 3 institusi yang mendominasi dalam produksi pengetahuan, yang dalam konteks ini juga berelasi dengan eksploitasi alam. Ketiga institusi yang disebutnya sebagai regulator-regulator yang memproduksi pengetahuan tersebut adalah perguruan tinggi, negara, dan modal. Fungsi universitas sebagai regulator produksi pengetahuan erat terkait dengan fungsi negara. Kolusi semacam di atas dapat lebih merasuk lagi dalam penelitian pesanan pemerintah kepada lembaga penelitian universitas.

Sesungguhnya, ada regulator lain yang diam-diam ikut mempengaruhi produksi pengetahuan. Itulah gerakan-gerakan kemasyarakatan (social movements) yang pengaruhnya sering dikooptasi oleh perguruan-perguruan tinggi melalui pembentukan berbagai pusat studi, seperti Pusat Studi Lingkungan dan Pusat Studi Wanita. Pendirian pusat-pusat studi itu merupakan respons dari regulator-regulator dominan agar universitasnya dianggap ‘ramah lingkungan’, ‘ramah jender’ (gender friendly), dan mendukung program partisipasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, produksi pengetahuan merupakan hasil dialektika antara regulator-regulator dominan, yang berusaha ‘menjinakkan’ gerakan-gerakan kemasyarakatan, dan gerakan-gerakan kemasyarakatan itu sendiri, yang terus berusaha menciptakan pengetahuan yang berpihak pada kepentingan segmen masyarakat yang mereka wakili.

Paradigma dominan tetap bekerja dalam interaksi antara perguruan tinggi, negara, dan modal. Peneliti menyedot ‘pengetahuan dari rakyat, tanpa mengembalikan‛ pengetahuan yang telah diperoleh kepada rakyat. Hasil ikutan dari proses penelitian begini adalah promosi akademis si peneliti, kenaikan status sosialnya, fee dari pemesan penelitian itu, serta kontrol dari negara dan modal terhadap rakyat.

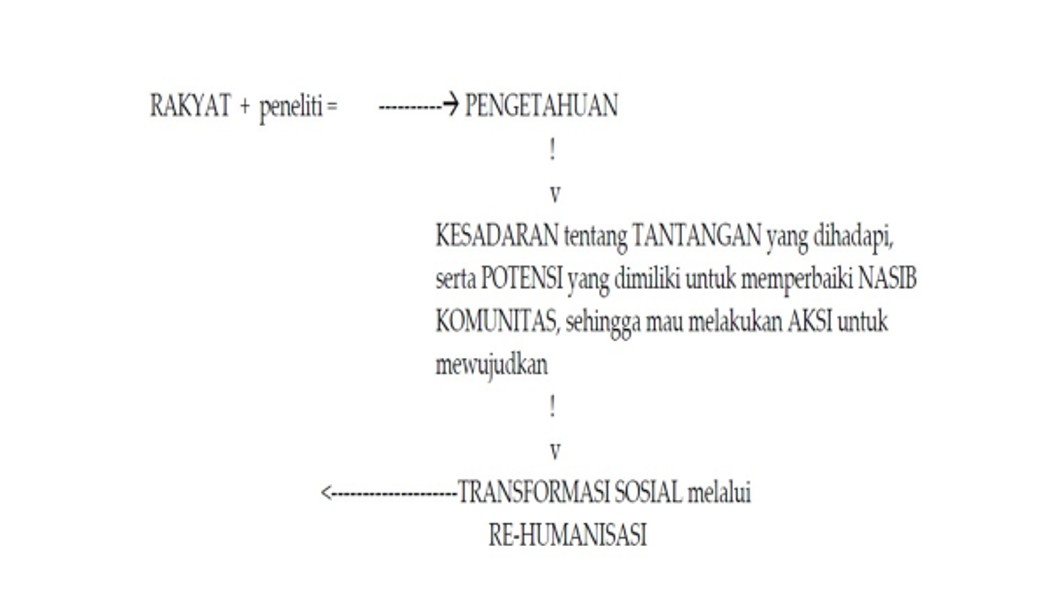

Berbeda dengan paradigma penelitian konvensional, paradigma penelitian pembebasan melihat peneliti sebagai bagian dari rakyat yang merupakan mitra penelitiannya. Kerja sama peneliti dengan mitra-mitranya dalam produksi pengetahuan, berfungsi menyadarkan mitra-mitranya tentang tantangan yang mereka hadapi, serta potensi mereka untuk mengubah nasib mereka. Hasil akhir yang dituju adalah transformasi sosial menuju kondisi hidup yang lebih manusiawi, atau transformasi sosial melalui re-humanisasi (Aditjondro, 2006).

Tantangan Metodologis

Penelitian etnografis mengharuskan pelakunya menghadapi jurang yang memisahkan centang-perenang “akal sehat” dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan skema-skema tertentu yang dia gunakan untuk memahami kenyataan tersebut. Proses ini mengguncang kategori-kategori dan asumsi-asumsi awal peneliti (atau bahkan aktivis?), membawanya ke ranah yang belum dipetakan di mana kategori-kategori yang digunakan sebelumnya tidak cocok lagi. Guncangan tersebut sekaligus membuka peluang untuk menghasilkan pengetahuan dan kaitan-kaitan baru. Kerja ilmiah semacam ini secara intrinsik bersifat politis (Li, 2020: 8-9).

Pendekatan etnografis sangat penting untuk menghayati dengan lebih dalam pemahaman orang kampung atas kehidupan mereka sendiri, harapan mereka, serta impian-impian sosial politik yang melibatkan mereka. Memahami, misalnya sumber dan proses penghidupan masyarakat Papua di kampung-kampung, salah satunya dibentuk oleh hubungan kapitalis yang khas dan bagaimana hubungan tersebut terbentuk? Pertanyaan ini sangat penting untuk diajukan untuk memahami situasi tantangan penghidupan masyarakat Papua kontemporer.

Salah satu yang menjadi kunci dalam memahami proses penghidupan masyarakat di kampung adalah rangkuman pertanyaan kunci dari Henry Bernstein yang diturunkan dari pandangan mendasar Karl Marx soal akumulasi primitif kapital, yaitu: siapa punya apa, siapa melakukan apa, siapa dapat apa, dan apa yang mereka lakukan dengan itu? (Bernstein, 2010).

Hubungan kapitalis mengacu pada rangkaian hubungan yang dicirikan oleh ketimpangan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi (lahan dan modal), sekelompok non-pemilik yang harus menjual tenaga kerja dan penggunaan modal untuk menghasilkan laba di bawah kondisi persaingan. Persaingan berarti pemilik modal harus mencari untung agar bisa menghasilkan lebih banyak modal untuk diinvestasikan, semata-mata demi mempertahankan keadaan diri mereka sebagai pemilik modal. Bila berhasil, akumulasi mereka menekan orang lain, memperparah dan kadang-kadang memperdalam kesenjangan kepemilikan yang diawali oleh siklus tersebut.

Menuju Pengetahuan Pembebasan Papua

Cikal bakal untuk membangun pengetahuan pembebasan adalah membongkar praktik penjajahan pengetahuan yang mengekang pembebasan tersebut. Aditjondro (2000) dengan mengutip cendekiawan pascakolonial Franz Fanon (1979) mengungkapkan bahwa penjajahan didukung oleh teori-teori kebudayaan yang rasis. Bangsa penjajah memiliki strategi kultural untuk menghadapi kebudayaan bangsa yang dijajahnya. Tahap pertama, para penjajah menganggap bangsa yang dijajahnya “tidak punya kebudayaan sama sekali”. Hal ini terlihat sekali di tanah Papua yang menganggap bahwa orang Papua “tidak ada” di tanah mereka sendiri, sehingga dengan leluasa menguasai kekayaan alamnya.

Pada tahap kedua, para penjajah ini mulai bersedia mengakui bahwa rakyat yang dijajahnya punya kebudayaan, tetapi kebudayaan mereka lebih rendah daripada kebudayaan para penjajah ini. Ada hierarki kebudayaan di mana kebudayaan si penjajah tetap ditempatkan di anak tangga yang tertinggi yang patut dijadikan acuan. Pada tahap ketiga, ketika sudah sulit untuk menempatkan kebudayaan rakyat atau bangsa-bangsa terjajah dalam suatu kerangka hierarkis, para penjajah mulai mengadopsi paham “kenisbian (relativitas) kebudayaan” yang menganggap kebudayaan bangsa yang dijajahnya eksotis, statis, dan tidak berubah sama sekali.

Bagaimana respon para akademia bangsa terjajah ini? Pada fase pertama, para akademia dan cendekiawan bangsa terjajah menerima paham bahwa mereka tidak punya kebudayaan, atau bahwa kebudayaan mereka sama sekali tidak punya arti. Dilandasi pengakuan itu, mereka berusaha mengambil-alih kebudayaan sang penjajah secara total. Pada fase kedua, akademia pribumi (bangsa terjajah) ini mulai merasa terganggu atas pembuangan, pembasmian, atau nihilisasi kebudayaan mereka yang dilakukan oleh bangsa penjajah. Mereka berusaha menghargai kebudayaan mereka yang asli. Namun karena para cendekiawan pribumi itu sudah lama tercerabut dari akar mereka sendiri, mereka sudah tidak bisa menghayati kebudayaan mereka dari sudut nilai intrinsik kebudayaan itu. Akibatnya, mereka berusaha menggali sisa-sisa kebudayaan lama untuk diselamatkan, dengan menggunakan barometer yang dipinjam tanpa disadari, barangkali dari kebudayaan dominan yang sudah mereka internalisasi.

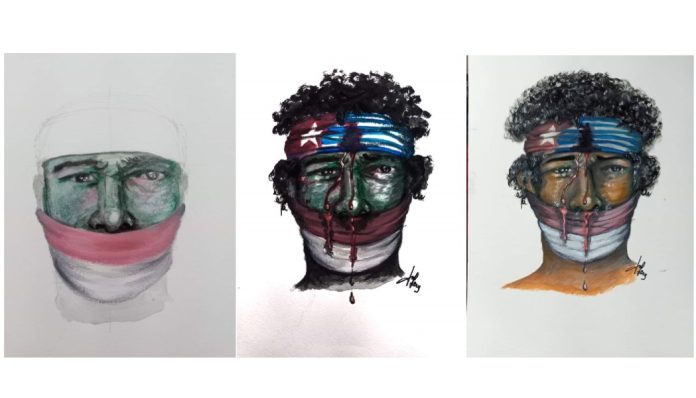

Fase ketiga adalah apa yang oleh Fanon disebut dengan “fase perjuangan”. Pada fase ini akademia dan cendekiawan bangsa terjajah berusaha menciptakan suatu kebudayaan baru yang revolusioner, dengan mencipta sastra atau karya budaya apa saja, dengan membuang dikotomi “baru versus lama” dan “barat versus asli”. Penciptaan “kebudayaan revolusioner” dilakukan dengan meminjam berbagai unsur secara kritis dan kreatif dari kebudayaan kontemporer maupun kebudayaan tradisional yang diberi makna baru, yakni, pembebasan kaum tertindas dari belenggu penjajahan para penjajah (Aditjondro, 2000: 43-45).

***

Catatan: Esai ini awalnya adalah catatan awal untuk bedah buku dan diskusi Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua dengan judul “Eksploitasi Alam Papua dan Respon Akademia” di Jayapura, 26 Mei 2023. Dipublikasikan disini atas permintaan penulis untuk tujuan pendidikan dan propaganda di Papua.

Pustaka:

Aditjondro, Dr. George Junus. Cahaya Bintang Kejora. Jakarta: Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat, 2000.