Keerom, salah satu kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, memendam sejarah panjang yang saling terkait, mulai dari pendudukan perusahaan sawit, gerakan tentara pembebasan nasional, dan penaklukan oleh militer Indonesia. Ketiganya menciptakan situasi yang menyakitkan buat masyarakat asli. Mereka merasakan kekerasan yang dalam, perampasan tanah, perubahan ekologis, ditambah peluang ekonomi yang sangat terbatas.

Segudang tragedi ini dimulai pada 1970-an. Berhasrat melumpuhkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), rezim militer Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai daerah operasi militer yang bersatu padu dengan program pembangunan dan modernisasi. Perkebunan kelapa sawit negara kemudian dipromosikan dengan janji membawa kemakmuran, kelimpahan, dan kemajuan bagi masyarakat asli. Inilah cerita awal bagaimana orang-orang dipaksa untuk meninggalkan penghidupan lama dan memasuki dunia yang sama sekali tidak mereka bayangkan sebelumnya. Tania Li menyebutnya sebagai “dunia dalam perkebunan”, di mana terdapat budi daya tanaman tunggal yang memusnahkan spesies lain, pembagian kerja berdasarkan tugas, tata letak teratur, pengawasan ketat, dan tentu hukum pasar, uang, utang, dan relasi kerja upahan (Li, T & Semedi, 2021).

Janji kemakmuran yang terus didengungkan oleh negara ini runtuh seketika menjadi kepingan kecil ketika perkebunan berhenti beroperasi pada 2018 lalu. Hampir seluruh infrastruktur ekstraksinya telah ditutup. Pabrik pengolahan menjadi tumpukan besi rongsokan yang berkarat. Ribuan tanah terbengkalai. Pohon-pohon sawit kian menua dan tidak terurus. Hanya manajer dan beberapa staf yang masih berkantor. Petani plasma kebingungan menjual buah sawit segar mereka karena akan busuk dalam waktu 48 jam setelah pemanenan. Sebagian meninggalkan utang, baik karena aktivitas produksi atau reproduksi diri dan kapital mereka.

Krisis reproduksi–ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan paling sederhana–menyebabkan banyak penduduk bermigrasi ke kota atau tempat lain untuk mencari kerja, apalagi ada konflik tanah yang berakar kuat dan semakin rumit, yang sering kali dibingkai sebagai ketegangan antara masyarakat asli dan transmigran. Para pekerja masih yang hidup di tengah puing-puing perkebunan masa lalu beralih pekerjaan lain seperti beternak sapi atau menanam pinang di pekarangan rumah.

Untuk memahami perubahan yang pernah dan sedang berlangsung di sana, tulisan ini dimulai dari uraian singkat tentang ekstraktivisme agraria. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana perkebunan kelapa sawit negara menjadi pendorong utama perubahan yang didasarkan pada penaklukan, pengurasan dan penciptaan hubungan yang non-resiprokal. Bagian kedua bakal menempatkan perubahan agraria ke dalam konteks historis yang berlangsung sejak 1980-an. Terakhir, bagian tiga, menggambarkan karut-marut yang sedang berlangsung sejak perkebunan berhenti beroperasi dan inisiatif-inisiatif setelahnya.

Ekstraktivisme agraria

Ekstraktivisme telah berkembang menjadi alat analisis yang berguna untuk memahami eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di seluruh level praktik pembangunan, baik dalam skala lokal maupun melampaui batas negara. Konsep ini berasal dari kata “extractivismo”. Dalam konteks Amerika Latin yang berbahasa Spanyol, itu merujuk pada pengerukan sumber daya alam dengan sedikit atau tanpa pemrosesan, dan dalam kaitannya dengan perlawanan populer masyarakat asli dan alternatif pasca-ekstraktif (Gudynas, 2021; Ben McKay dll, 2021; Chagnon et. al 2023; Veltmeyer & Ezquerro-Cañete, 2023, Foster, 2024).

Namun, bagi Gudynas, tidak semua pengambilan sumber daya alam dapat dikategorikan ke dalam praktik ekstraktif. Ia memiliki kekhasan, yaitu: (1) indikator fisik yang dapat diukur melalui volume dan intensitas tinggi (volume/intensity of extraction); (2) intensitas lingkungan; dan (3) tujuan (destination). Ekstraktivisme dipandang secara inheren berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme, yang mengharuskan produk tersebut keluar dalam bentuk komoditas primer (Gudynas, 2018; Foster, 2024). Proses ini didasarkan pada penaklukan, pengurasan, dan hubungan non-resiprokal yang merusak secara sosio-ekologis.

Fenomena yang diakibatkan oleh operasi ekstraktif, misalnya perampasan tanah, penggundulan hutan dan pemusnahan jaringan kehidupan di dalamnya, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, ketergantungan pada bahan kimia dan pestisida, separasi masyarakat asli dengan sarana biofisik mereka, diferensiasi, kekerasan dan ekonomi dimediasi oleh paksaan pasar terkait dengan akumulasi kapital dan dorongan pertumbuhan ekonomi secara eksponensial (Changnon dll, 2023). Tidak hanya itu, praktik ekstraktif memungkinkan terjadinya pengaturan ulang ruang, struktur politik dan hubungan sosial baru.

Meningkatnya praktik ekstraktivisme di luar Amerika Latin telah mengundang perhatian para sarjana ilmu sosial dan studi agraria kritis untuk menerapkan dan menghasilkan literatur yang mencoba mendefinisikan istilah tersebut dalam berbagai kasus dan konteks geografis yang lebih kaya. Hal ini berimplikasi pada perkembangan konsep dan empiris yang semakin heterogen (Gudynas, 2018). Diperkenalkan di bawah payung ekstraktivisme, ekstraktivisme agraria secara luas merujuk pada pertanian kapitalis, khususnya dalam konteks serbuan perampasan lahan kontemporer, tanaman fleksibel dan sistem pertanian yang semakin terkorporatisasi. Akibatnya, istilah ini kian menjadi sinonim dengan perkebunan monokultur berskala besar (Ben McKay dll, 2021; Veltmeyer & Ezquerro-Cañete, 2023).

Di Indonesia, ekstraktivisme agraria telah menjadi ciri ekonomi-politik yang belum berubah sejak era kolonial hingga neoliberal, mulai dari perkebunan gula hingga karet, kakao dan kelapa sawit (Kartodirdjo & Suryo, 1991). Seluruh sumber daya, pendanaan dan kebijakan diarahkan untuk mendorong pertanian kapitalis yang dijejaki oleh perkebunan, yang menjanjikan mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan peluang kerja upahan bagi masyarakat asli yang dianggap terbelakang dan tidak efisien dalam mengelola tanah (Bank Dunia, 2007; Gudynas, 2018). Klaim-klaim inilah yang menjadi pembenaran atas pengambilalihan oleh perkebunan.

Di Papua, hubungan antara perkebunan dan ekstraktivisme agraria menghasilkan kisah kolonialisme yang sempurna, di mana penaklukan, pendudukan dan kekerasan berlangsung guna mencetak keuntungan yang akan dialirkan secara asimetris ke negara kolonial: Indonesia. Persinggungan antara kolonialisme melalui tindakan koersif militer, pendudukan perkebunan dan pengerahan tenaga kerja dapat dilihat sebagai satu kesatuan mode ekstraksi (mode of extraction) yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat asli. Rangkaian ini tidak terisolasi satu sama lain, tetapi kondisi yang diperlukan untuk memperdalam praktik ekstraktif. Kerangka analisa ini menjadi relevan untuk memahami proses-proses perubahan yang terbentuk oleh rezim ekstraktif hingga sekarang.

Kisah pendudukan perkebunan

Kendali Indonesia terhadap wilayah yang Spanyol dulu sebut sebagai Isla del Oro–yang berarti ‘pulau emas’–bermula pada 1 Mei 1963, setelah melalui pertemuan diplomatik yang rumit dan tentu invasi militer (Hagen, 2022). Sengkarut tentang kedaulatan pun terjadi lantaran dua tahun sebelumnya, 1 Desember 1961, dipercaya banyak orang Papua sebagai tanggal kemerdekaan mereka. Bintang Fajar diadopsi menjadi simbol nasional dan “Hai Tanahku Papua” resmi menjadi lagu kebangsaan (MacLeod, 2015). Langkah-langkah ini memicu pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan koersif melalui Operasi Trikora tahun 1961[1].

Di tengah iklim Perang Dingin, ada upaya dari beberapa negara, utamanya Amerika Serikat dan Australia, untuk menarik simpati Indonesia. Ini berujung pada apa yang dikenal sebagai Perjanjian New York, kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan John F. Kennedy dan ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Indonesia dan Belanda di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Saltford, 2000). Perjanjian inilah yang menjadi penanda penting bagi pendudukan Indonesia atas Papua, sekalipun orang Papua tidak dilibatkan atau diajak berkonsultasi selama proses tersebut.

Eskalasi konflik baik di Indonesia maupun di Papua terus meninggi. Di Papua, sejak dibentuknya pemerintahan sementara oleh UNTEA hingga Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), geliat pemberontakan dan pembebasan nasional mulai bermunculan. Menurut John Djopari, gerakan pemberontakan dapat diklasifikasi ke dalam tiga wilayah, yaitu Kepala Burung, Biak, dan wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Di tempat yang disebut terakhirlah, tepatnya tidak lain di Keerom, Seth Rumkorem memproklamirkan kemerdekaan di markas komando Tentara Pembebasan Nasional (TPN) yang diberi nama Markas Viktoria pada 1 Juli 1971. Dari deklarasi itu, sebut George Aditjondro, tertulis bayangan mengenai suatu teritorial, “mulai Numbai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim, dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.” Dengan referensi kartografis tersebut, terbayanglah suatu bangsa Papua Barat (Aditjondro, 2000; Osborn, 2001).

Pada kurun waktu itu juga, perubahan drastis dan berdarah-darah sedang terjadi di Indonesia. Lebih dari setengah juta orang dibunuh, ratusan ribu orang lainnya ditahan sewenang-wenang, aset-aset mereka disita, para perempuan disiksa dan diperkosa, dan kekejian lain yang tidak dapat saya jelaskan dengan lengkap pada kesempatan ini. Semua ini menjadi cerita awal bagaimana Soeharto dan kekuatan koersif militer berkuasa.[2]

Setelah pendeklarasian kemerdekaan, rezim Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai daerah operasi militer yang memfasilitasi kekerasan bersenjata terhadap penentang politik kolonial negara. Pada 1978, misalnya, tercatat serangan udara dan penyisiran di Arso-Waris termasuk kampung-kampung di sepanjang perbatasan utara Papua Nugini. Akibatnya, banyak dari masyarakat asli terusir dari kampung-kampung mereka.

Untuk mengikis ruang gerak tentara pembebasan nasional, ditanamlah perkebunan kelapa sawit pertama di Papua. Kepada penulis, seorang asisten manajer menyebutnya dengan istilah “kebun politik”–menggambarkan dengan tepat motif keamanan dan ekonomi di baliknya. Cerita pengambilalihan tanah masyarakat asli kemudian mengiringi awal pendudukan perkebunan. Perampas dan pengusir, seperti yang disebut Marx, memainkan peran terbesar dalam mengambil alih tanah untuk perkebunan kelapa sawit negara.

Sambil memperlihatkan dokumen pelepasan hak atas tanah adat, seorang tetua, Servo Tuamis, bercerita bagaimana keadaan pada tahun-tahun tersebut:

“Pada saat itu, Arso menjadi wilayah rawan. Banyak tentara karena daerah operasi militer. Orang-orang pergi keluar dari kampung di masa penuh gejolak. Waktu itu, tinggal beberapa orang yang ada, termasuk saya sendiri. Tekanan keras dirasakan. Tidak ada yang boleh melarang perkebunan. Tidak boleh menuntut ini dan itu. Kalau hutan dan dusun sagu kami pertahankan, berarti kami dianggap berkomplot dengan TPN-OPM.”

Dengan desakan, stigma dan persetujuan yang dipalsukan militer saat itu, masyarakat asli terpaksa menandatangani surat perjanjian pelepasan tanah tanpa ganti rugi. Luasnya 50 ribu hektare, mencakup wilayah adat Abrab, Marab, dan Manem. Perampasan tanah besar-besaran ini juga menekan masyarakat asli yang bergantung pada hutan untuk berburu serta reproduksi biologis dan budaya, sehingga menciptakan perubahan sosial yang luar biasa. Bagi Gudynas, rangkaian memisahkan manusia dan alam ini disebut “extrahección” yang berarti ‘mencabut dengan kekerasan’ (Gudynas, 2018).

Perampasan tanah secara brutal dilegalkan dengan janji bahwa ekstraksi perkebunan akan membawa kemakmuran, membuka lapangan kerja pada masyarakat asli dan tentu mengatasi ketidaksetiaan terhadap negara (Kusumaryati, 2019; Li, 2023). Tetapi, kontradiksi lain segera mengemuka. Janji membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli justru berbenturan dengan pengerahan tenaga kerja melalui transmigrasi. Mengekstraksi tanah (dan sumber dayanya) namun membuang sebagian besar masyarakat asli adalah karakteristik utama rezim ekstraktivisme agraria (Li, 2009). Biasanya, para transmigran ini dikirim ke daerah terpencil lalu diberi tugas memberikan contoh tata cara pertanian modern agar ditiru oleh masyarakat setempat yang dianggap terbelakang. Mitos yang sama tersebar di Pulau Jawa pada awal abad ke-18 untuk membenarkan pengambilalihan tanah.

Di wilayah yang bergejolak seperti Papua, pengerahan ribuan pekerja bersama militer perlu dilihat sebagai kesatuan tindakan penundukan manusia dan alam (Malcolm Gault-Williams, 1987; Adhiati, A & Bobsien, A, 2001) yang berujung pada tegaknya rezim ekstraktif. Di Keerom, pengerahan tenaga kerja ini didorong melalui skema perkebunan inti-rakyat atau PIR-Trans dan PIR-KPPA. Melalui dua skema ini, negara mengalokasikan tanah sebagai konsesi perusahaan perkebunan sebagai “inti” dan “petani kecil” sebagai “plasma” (Habibi, 2022). Masyarakat asli dipaksa berbagi tanah dengan negara dan para transmigran baik untuk perumahan dan lahan perkebunan. Ini akhirnya menimbulkan ketegangan, keluhan dan hubungan keseharian yang canggung di antara masyarakat asli dan transmigran.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit hanya membuka peluang ekonomi yang sangat terbatas bagi penduduk asli. Sedikit dari mereka yang ingin menjadi petani plasma karena menganggap itu berat. Selain itu mereka juga tertekan lebih berat karena ada kebijakan yang hanya menguntungkan transmigran, khususnya fasilitas jaminan hidup berupa bahan makanan pokok pada masa tunggu panen pertama.

Bagi masyarakat asli, seluruh rangkaian ini, mulai dari perampasan tanah, kebijakan diskriminatif yang tidak menguntungkan dan ekonomi perkebunan yang terbatas, telah menciptakan “himpitan reproduksi sederhana”. Semua ini menjadi pendorong terjadinya peralihan kontrol tanah dari masyarakat asli ke transmigran melalui sistem sewa tetap atau jual beli. Diferensiasi menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan, yang dalam pengamatan penulis sarat akan perbedaan rasial. Pilihan bagi mereka adalah terlibat sebagai buruh di perkebunan negara, bermigrasi untuk mencari penghidupan atau sebatas menjadi penonton.

Situasi ini memunculkan ketidakpuasan mayoritas masyarakat asli. Walaupun tampaknya kekuatan tentara pembebasan nasional semakin surut di sini, itu tidak serta merta membuat masyarakat asli ditaklukkan sepenuhnya. Jatuhnya rezim militer Soeharto dan terbukanya peluang demokratis telah mendorong beragam aksi protes dari masyarakat asli yang selama ini direpresi. Melalui “identitas perlawanan” kolektif sebagai masyarakat adat, masyarakat asli memperkuat klaim atas tanah mereka yang diekstraksi lebih dari 30 tahun. Puncaknya, pada 2016, masyarakat asli di bawah dewan adat Keerom dan tim kerja Ngkawa Yimnawai Gir menuntut ganti rugi Rp7 triliun dan pengembalian tanah adat. Sejak saat itu, masyarakat asli melakukan ritual dan palang adat hingga perkebunan mulai macet dua tahun kemudian.

Runtuhnya perkebunan negara

Setelah lebih dari tiga dekade beroperasi, tepatnya 2018, PTPN II menyatakan diri berhenti beroperasi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit pertama di Papua itu runtuh bersamaan dengan janji-janji kemakmuran yang dibawanya. Pabrik tidak lagi dapat mengolah tandan buah sawit menjadi minyak sawit mentah (crude palm oil). Sekarang, pohon kelapa sawit tua dan tak terlalu produktif menjadi lanskap utama perkebunan. Banyak bangunan-bangunan perumahan yang dulunya dihuni oleh para manajer kebun juga telah kosong. Para pekerja yang jumlahnya 500 orang lambat laun pensiun. Beruntung bagi para pekerja tetap karena mereka masih mendapatkan upah setiap bulan.

Tragisnya, tidak ada alternatif bagi masyarakat asli dan transmigran yang sudah hidup di sana sekian tahun selain melanjutkan ekstraksi. Di Keerom, proliferasi ekstraktivisme agraria semakin meningkat dan hidup bersama masyarakat asli, bahkan setelah perkebunan runtuh. Geografi ekstraktif baru sedang menyebar dan menempati sebagian besar wilayah ini.

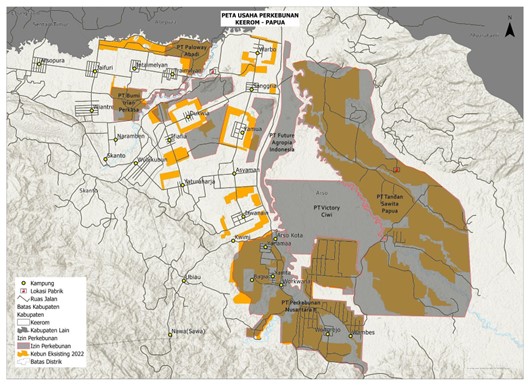

Sentralitas perkebunan bisa dilihat dari meluasnya konsesi di Keerom yang mencakup lima perkebunan baru, yaitu PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries, PT Future Agropia Indonesia, PT Bumi Irian Perkasa, PT Paloway Abadi dan yang terluas PT Tandan Sawita Papua.

PT Tandan Sawita Papua memulai operasi perkebunan pada 2008. Perkebunan ini menguasai sekitar 18 ribu hektare. Sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit, konsesi ini dimiliki PT Hanurata, perusahaan yang bergerak di bidang penebangan kayu. Perusahaan ini merupakan anak dari PT Eagle High Plantations. Perkebunan ini juga dilengkapi dengan pabrik dengan kapasitas 45 ton per jam, menyerap seluruh buah sawit segar yang ada di Keerom, termasuk milik petani plasma yang ditinggalkan PTPN II.

Tidak seperti di perusahaan perkebunan kelapa sawit negara, sangat sedikit masyarakat asli yang mendapatkan pekerjaan tetap. Sebagian besar dari mereka menjadi buruh kontrak atau pekerja lepas.

Selain itu, seperti yang diamati Tania Li (2023), perusahaan perkebunan Indonesia stagnan dalam perkembangan teknologi. Di Papua, semua perusahaan hanya mengolah buah menjadi minyak sawit mentah di pabrik-pabrik mereka, lalu mengirimnya ke tempat lain untuk disuling dan diubah menjadi produk makanan, kosmetik dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu karakteristik utama ekstraktivisme, di mana pengerukan sumber daya alam dengan sedikit atau tanpa pemrosesan sama sekali.

Sementara PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry pertama kali memperluas ekstraksi sumber daya alam melalui bisnis kayu. Perusahaan ini beroperasi di dua lokasi berbeda dengan memanfaatkan lahan perusahaan perkebunan sawit. Pada 2011, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) bagi PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry untuk melakukan pemanfaatan kayu pada Areal Penggunaan Lainnya (APL) di lokasi perkebunan sawit PT Tandan Sawita Papua, tepatnya di Kampung Sangke, Distrik Arso Timur. Kemudian, pada 2012, surat izin yang sama juga dikantongi PT Victory dengan lokasi perkebunan di Kampung Ujung Karang, Distrik Arso Timur. Setelah beberapa tahun beroperasi, PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terbukti mencoba menghindari membayar pajak tahun 2011 dan 2012 dengan total Rp5,2 miliar.

Pada 2023, perusahaan penebang kayu ini dicabut izinnya oleh Bupati Piter Gusbager. Hanya bangunan tua bekas usaha somel (mengubah kayu mentah ke kayu setengah jadi) yang tersisa.

Lalu, apakah inisiatif Bupati Piter berakhir? Bagi Piter, kegagalan sawit justru menjadi peluang untuk menghadirkan lumbung pangan nasional. Tidak ada satu pun dokumen negara yang dilansir ke publik pernah menyebutkan proyek ini di Keerom. Namun, dalam sekejap, lebih dari 500 hektare perkebunan lahan petani plasma bekas perkebunan sawit PTPN II dibersihkan menjadi hamparan kosong yang katanya akan ditanami jagung hibrida. Namun, lahan ini tidak kunjung ditanami oleh sebagian besar petani. Harga rendah, proses perawatan lebih intensif dan penggunaan bahan kimia yang banyak membuat sebagian besar petani enggan menanam (Savitri dll, 2023). Kini, lahan tersebut sudah dipenuhi semak belukar.

Kita bisa melihat tidak adanya artikulasi alternatif yang berarti pasca-perkebunan. Bahkan ekstraktivisme tetap bertahan dan mengakar kuat. Muncul semacam paradoks, keruntuhan kehidupan sosial ekologis diakui tetapi dapat ditoleransi sejauh praktik ekstraktif masih dianggap perlu dalam pembangunan. Hal ini telah menjadi keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat dalam teologi ekstraktif.

***

Catatan: Tulisan ini merupakan catatan lapangan yang ditulis selama melakukan studi di Kabupaten Keerom dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tulisan ini awalnya dimuat di Indoprogress.com pada 27 Mei 2024. Dimuat lagi disini untuk tujuan pendidikan dan propagada.

Referensi

Adhiati, A & Bobsien, A (2001) Indonesia’s Transmigration Programme: An Update. Report for Down to Earth.

Aditjondro, G. J (2000) Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Elsam.

Adrianto, A et. al (2014) The Impacts of Oil Palm Plantation on Forests and People in Papua: a Case Study from Boven Digoel District. Working Paper 278. Bogor: CIFOR.

Arsel, M, Lorenzo, P, and Carlos F. Mena (2019) ‘Maria’s Paradox: Oil Extraction and the Misery of Missing Development Alternatives in the Ecuadorian Amazon’, in Paul Shaffer, Ravi Kanbur, and Richard Sandbrook (eds), Immiserizing Growth: When Growth Fails the Poor. Oxford.

Chao, Sophie. Spaces and Subjects of Rupture on the Papuan Oil Palm Frontier. Antipode Intervention Symposium—Plantation Methodologies: Questioning Scale, Space, and Subjecthood.

Djopari, J (1993) Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Gudynas, E. (2018) Extractivism: Tendencies and Consequences. Dalam Ronaldo Munck dan Raul Delgado (eds). Reframing Latin American Development. Routledge.

Gudynas, E. (2019) Development and Nature: Modes of Appropriation and Latin America Extractivism. Dalam Julie Cupples, Marcela Palomino-Schalscha & Manuel Prieto (eds). The Routledge Handbook of Latin American Development. Routledge.

Hagen, P (2022). Perang Melawan Penjajah: Dari Hindia Timur Sampai NKRI 1510-1975. Depok: Komunitas Bambu.

Kartodirdjo, S & Suryo, D. (1999) Sejarah Perkebunan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.

Kusumayati, V (2019). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. The Asia Pacific Journal of Anthropology.

Laksmi, S. A. et. al (2023) Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua. Jakarta: Pusaka dan FIAN Indonesia.

Li, T. (2009) To Make Live or Let Die? Rural dispossession and the protection of surplus populations. Antipode, 41(S1), 66–93.

Li, T. Semedi, P. (2021). Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit. Tangerang: Marjin Kiri.

Li, T. (2023). Dynamic Farmers, Dead Plantations, and the Myth of the Lazy Native. The Journal of Peasant Studies 50:2.

MacLeod, J (2015). Merdeka and the Morning Star: Civil Resistance in West Papua. Queensland: University of Queensland Press.

Malcolm Gault-Williams (1987) Organisasi Papua Merdeka: The free Papua movement lives, Bulletin of Concerned Asian Scholars, 19:4, 32-43.

Osborn, R. (2001). Kibaran Sampari: gerakan pembebasan OPM, dan perang rahasia di Papua Barat. Jakarta: Elsam.

Saltford, J. (2000). United Nations Involvement with the Act of Self-Determination in West-Irian (Indonesian West New Guinea) 1965 to 1969. Indonesia (69).

World Bank. (2007). World Development Report 2008: Agriculture for Development. World Development Report 2008. Washington, DC: World Bank.

__

[1] Trikora adalah singkatan dari Tri Komando Rakyat yang dicetuskan pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isinya sebagai berikut: Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial; kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Lihat, John RG Djopari (1993) Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka.

[2] Lihat, Robinson, B. G. (2018). The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres 1965-1966” Princeton & Oxford: Princeton University Press. Tornquist, O. (2017). Penghancuran PKI. Depok: Komunitas Bambu. Melvin, J. (2018). The Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. New York: Routledge.