Rasisme jelas bukan fenomena sosial yang asing di masyarakat. Hingga hari ini, rasisme sebagai suatu bentuk diskriminasi berbasis ras masih marak terjadi, dan bahkan semakin meningkat tajam di beberapa tempat. Di Amerika Serikat, rasisme semakin meningkat tajam semenjak Donald Trump terpilih sebagai presiden. Trump dikecam karena banyak kebijakan dan pidatonya seringkali bermuatan tendensi anti-imigran dan anti kulit hitam yang kental. Semisal dalam kebijakan pekerja migran, Trump mempekerjakan para pekerja kulit hitam dengan kondisi kerja yang sangat rentan dan tidak layak. Para pekerja kulit hitam dipekerjakan dengan proteksi sosial yang sangat minim dan kesulitan dalam mengakses hak-haknya sebagai pekerja, seperti jaminan kesehatan dan upah yang layak. Tak ayal, kebijakan Trump tesebut banyak menuai kritik dari banyak elemen sipil, entah itu serikat buruh, LSM, maupun aktivis anti-rasisme.

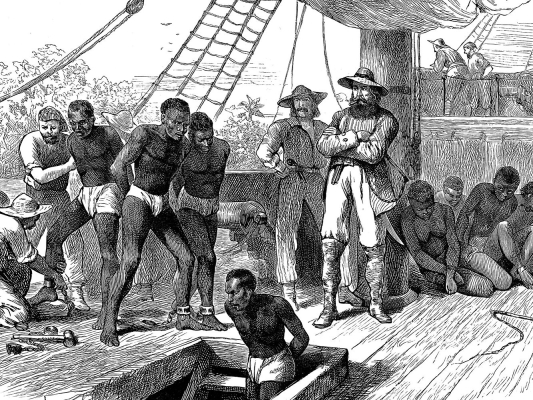

Kehadiran rasisme memang memiliki sejarah panjang. Sebagai fenomena yang bermuara dari kolonialisme bangsa Barat ke belahan dunia Afrika lewat politik Apartheid, rasisme hingga hari ini tetap menjadi persoalan sejarah yang masih belum tuntas. Meski kolonialisme rezim politik Apartheid telah berakhir secara periodisasi, rasisme tetap bertahan, dan justru semakin mengalami kristalisasi di tengah-tengah kapitalisme global dan menjamurnya arus politik identitas sayap kanan. Mengingat konteks sejarahnya, rasisme hari ini tentu memiliki kompleksitasnya tersendiri.

Bagi penulis, rasisme tidak hanya artikulasi dari krisis sosial, ekonomi, dan politik, yang seakan intervensi di ketiga domain tersebut sudah diasumsikan memadai. Lebih mendasar dari itu, rasisme juga merupakan artikulasi dari krisis filosofis, dan oleh karenanya, memerlukan intervensi secara filosofis. Pada wilayah apa persisnya intervensi filosofis itu ditujukan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab demi melacak akar permasalahannya.

Intervensi filosofis diperlukan karena persoalan rasisme juga memiliki tempat khusus dalam perdebatan filsafat, yakni dalam tradisi humanisme. Humanisme muncul setelah periode besar dua perang dunia sebagai anti dot dari sejarah pertumpahan darah, yang berimbas pada alienasi missal dan trauma mendalam pasca perang. Menemui masa keemasannya di Perancis, humanism berupaya untuk mengembalikan elan emansipasi kepada diri manusia, mendorong segala bentuk aktualisasi diri manusia yang banyak dicerabut saat berlangsungnya dua perang dunia. Humanisme memulai penelusurannya terhadap manusia dengan mengajukan suatu pertanyaan ontologis, siapa atau apa itu manusia?

Jean-Paul Sartre merupakan salah satu figur yang paling familiar di public hingga hari ini. Pencetus diktum “eksistensialisme adalah humanisme (existentialism is humanism)” berusaha untuk merealisasikan visi besar humanisme melalui filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme Sartre merupakan bentuk kritik atas corak filsafat esensialisme khas metafisika. Bagi Sartre, segala bentuk sematan metafisik berakibat pada keterasingan dan hilangnya kedaulatan diri manusia sebagai subjek. Sartre juga mengarahkan kritiknya terhadap para filsuf humanisme religius, yang bagi ia, justru menjebak kembali manusia ke dalam kubangan metafisik. Meski bukan merupakan filsuf pertama yang menggaungkan gema eksistensialisme, tetapi pemikirannya dinilai berkontribusi besar dalam perdebatan filosofis seputar manusia.

Visi besar humanisme (termasuk eksistensialisme) untuk mengakhiri keterasingan manusia menghadapi problem serius hari ini. Humanisme terlihat sudah kehilangan tajinya dalam menghadapi menajamnya ketimpangan sosial seiring dengan semakin ganasnya ekspansi kapitalisme global dan politik identitas sayap kanan. Humanisme seakan tak mampu untuk menghadirkan terobosan untuk keluar dari merebaknya ketimpangan. Menghadapi gempuran rasisme, humanisme terlihat tidak dapat berbuat banyak dalam mendorong emansipasi orang-orang kulit hitam. Sebaliknya, ketimpangan yang melanda masyarakat kulit hitam masih sering luput mendapat perhatian dunia.

Krisis filosofis inilah yang seharusnya menuntun kita untuk kembali pada pertanyaan mendasar tentang apa atau siapa itu manusia. Tentu ada alasan mendasar mengapa mengambil posisi filosofis ini penting. Salah satu alasan mengapa rasisme masih merebak hari ini adalah karena humanism sebagai landasan filosofis masih memiliki bias supremasi kulit putih (white supremacy). Secara structural ekonomi-politik, faktor tersebut juga lah yang menjadikan humanism hari ini justru menjadi legitimasi kapitalisme global yang berpusat di negara-negara maju di belahan dunia bagian Utara. Bias supremasi kulit putih ini tercermin dari beragam agenda kemanusiaan yang sangat berorientasi pembangunan dan ekstraktivisme besar-besaran ke belahan dunia Afrika, maupun wilayah berpenduduk kulit hitam lainnya. Proyek ekstraktivisme sumber daya alam ini muncul dengan jargon-jargon bombastis khas kolonial seperti “memperadabkan”, “kemajuan”, “kompetisi”, dan lain-lain. Tentu semua ungkapan tersebut tidak salah secara harafiah, akan tetapi, jargon tersebut justru digunakan dengan tujuan meraup lumbung sumber daya alam, dan secara sistemis mengeksklusi pengalaman dan diskursus masyarakat kulit hitam. Di sini, kita dapat melihat bagaimana kapitalisme dan rasisme begitu bertalian.

Pada titik inilah tawaran Frantz Fanon tentang humanisme radikal mengambil urgensinya. Sebagai seorang revolusioner, psikiatris, dan intelektual, Fanon telah melanglang buana ke beragam khazanah para pemikir besar. Kekaguman dengan para pemikir tersebut tidak menghilangkan sikap kritis Fanon terhadap mereka. Dalam memformulasikan pemikirannya, Fanon secara kritis menimbang relevansi setiap gagasan pemikir yang ia baca. Fanon menyesuaikan pembacaannya dengan konteks pengalaman dan kondisi objektif masyarakat kulit hitam, khususnya di Afrika, yang kala itu, tengah mengalami kolonialisme besar-besaran.

Revitalisasi pemikiran Fanon hari ini dapat memberikan sebuah wawasan baru dalam khazanah humanisme. Di era globalisasi ini, pemikiran Fanon dapat menjadi sebuah penjajakan awal membangun agenda politik emansipatoris. Bagi Negara belahan dunia selatan, pemikiran Fanon dapat memberikan elan emansipatoris untuk memulai kembali agenda besar dekolonisasi melalui perlawanan kolektif dan kampanye internasional. Di Negara bagian utara, agenda untuk membongkar seluruh selubung penindasan berbasis rasial, baik secara structural maupun kultural. Humanisme radikal ini adalah sebuah pijakan awal untuk membangun kembali kesatuan perlawanan, sebuah negritude yang mempersatukan seluruh elemen rakyat kulit hitam di berbagai penjuru negeri.

Sekilas Biografi Frantz Fanon

Sebelum menjajaki pemikiran Frantz Fanon, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu riwayat perjalanan hidupnya. Frantz Omar Fanon (1925–1961) lahir di Martinique 25 Juli 1925, Karibia, sebuah pulau kecil yang sempat menjadi wilayah koloni Perancis. Fanon berasal dari kalangan keluarga terpandang di masyarakatnya. Ayah Fanon, Casimir Fanon, adalah seorang inspektur setempat, sementara ibu Fanon, Eléanore Médélice adalah seorang pengusaha perangkat keras.

Fanon dikenal sebagai seorang intelektual yang menggeluti banyak bidang kelimuan seperti psikologi, sastra, filsafat, dan teori politik. Fanon jelas bukanlah seorang intelektual menara gading yang hanya asyik berkutat dengan kerumitan teorinya sendiri. Ia dikenal juga sebagai seorang aktivis anti-kolonialisme yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan bangsa kulit hitam. Ia dikenal sebagai aktivis Pan-Afrikanis dan editor salah satu surat kabar anti-kolonialisme.

Fanon memulai pengembaraan pemikirannya dengan mempelajari sejarah Prancis secara mandiri hingga ia memasuki jenjang sekolah menengah lanjut. Fanon pertama kali bersentuhan dengan filsafat pada jenjang sekolah lanjut, ia banyak membaca studi filsafat tentang negritude. Selama mempelajari bidang tersebut, Fanon dibimbing oleh Aimé Césaire, seorang kritikus anti-kolonialisme terkemuka di tempat tinggalnya. Pada umur 18 tahun, Fanon akhirnya memutuskan untuk terlibat aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme. Ia bergabung dengan barisan rakyat untuk melawan tentara Prancis di masa menjelang meletusnya Perang Dunia II.

Ia memutuskan untuk tinggal di Prancis setelah perang berakhir untuk melanjutkan studinya. Fanon mengenyam pendidikan di Universitas Lyons untuk mendalami ilmu psikiatri dan pengobatan. Selama tinggal di Prancis, Fanon banyak menerima dan menyaksikan fenomena rasisme anti kulit hitam di kesehariannya. Pengalaman tersebut sangat berbeda dari tempat ia tinggal, yang dimana sentimen rasismenya tidak begitu mengemuka. Pengalaman itulah yang akhirnya menginspirasi Fanon untuk menulis esai bertajuk An Essay for the Disalienation of Blacks. Akan tetapi, karena pihak penerbit berkeberatan dengan judul yang diajukan Fanon, ia memutuskan mengganti judulnya menjadi White Mask, Black Skin(1952). Karya ini adalah hasil dari pergulatan Fanon dengan pemikiran para filsuf besar, termasuk Marx dan Sartre. Fanon mengadopsi secara kritis pemikiran eksistensialisme dan kritik rasisme Sartre, juga pemikiran Marx tentang analisis ekonomi-politik dan perjuangan kelas. Fanon sempat kembali ke Karibia. Saat kembali, Fanon merasa sudah asing dengan tempat tinggalnya sendiri.

Kisah yang tak boleh dilewatkan dari Fanon dalam masa studinya di Prancis adalah seputar kisah asmaranya. Saat menjalani studi di Prancis, Fanon mengalami beberapa dinamika kehidupan pribadi yang mewarnai pengalaman hidupnya. Kabar kematian ayahnya pada 1947 merupakan salah satu pengalaman yang membuat Fanon cukup terpukul dan berduka. Fanon juga sempat menjalin kisah asmara dengan dua perempuan. Fanon menjalin kisah asmara singkat dengan seorang perempuan berketurunan Rusia-Yahudi dan melahirkan anak perempuan pertamanya, Mireille. Fanon juga menjalin kisah asmara dengan Marie Josèphe Marcelle Dublé (Josie Fanon), seorang perempuan Prancis kulit putih. Mereka kelak akan menikah di Aljazair pada 1955 dan melahirkan anak pertama mereka, Olivier. Josie tak hanya menjadi pasangan hidup Fanon. Josie adalah perempuan cerdas yang juga memiliki komitmen kuat dalam menentang kolonialisme. Bagi Fanon, Josie juga merupakan rekan seperjuangan yang amat berarti. Dalam beberapa kesempatan, diketahui bahwa karya-karya Fanon ditulis oleh tangan istrinya. Fanon mendiktekan secara perlahan kata demi kata yang akan dituangkan, sementara Josie mengetiknya dengan penuh ketabahan dan pengertian. Keberadaan Josie jelas tidak bisa dilewatkan dalam membahas perjalanan hidup Fanon.

Pada 1953, Fanon mulai menggulati karier sebagai seorang kepala staff psikiatris di Blida-Joinville, sebuah rumah sakit Prancis di Aljazair. Setahun berselang, perang pembebasan nasional Aljazair melawan kolonialisme Perancis akhirnya meletus. Perlawanan digalang oleh Front de Libération Nationale/Front Pembebasan Nasional (FLN), yang dibalas dengan represi hebat dari pihak kolonial Prancis. Selama dan sehabis perang, Fanon banyak menangani pasien yang mayoritas adalah petugas dan militer Prancis yang mengalami stress dan beban psikologis karena melawan perlawanan anti-kolonial. Fanon juga menangani banyak pasien dari pihak pejuang anti-kolonial. Fanon menyaksikan sendiri efek trauma psikologis rakyat Aljazair akibat dari represi hebat kolonial Prancis. Menghadapi dua realitas tersebut, tak heran selama bertugas Fanon merasa terasing dan kecut melihat tindakan kolonialisme Perancis, sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri pada 1956.

Segera setelah menanggalkan loyalitasnya kepada pemerintahan Prancis, Fanon memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Aljazair. Pada masa ini, Fanon memulai pengembaraannya ke Tunisia. Di sana ia melatih banyak perawat FLN, mengeditori surat kabar anti-kolonial Moujtahid, dan mempublikaskan banyak karya yang didedikasikan untuk kemajuan perlawanan atas kolonialisme. Ia sempat menerbitkan beberapa jurnal ke kanal seperti Presence Africaine dan Les Temps Modernes milik Jean-Paul Sartre. Beberapa tulisan Fanon pada masa ini adalah Toward the African Revolution (1964). Pada masa ini jugalah Fanon memulai pengabdiannya sebagai diplomat pemerintah Aljazair. Di menjelang akhir hidupnya, Fanon didiagnosis mengidap Leukemia ketika di Ghana. Fanon menyempatkan menulis sebuah buku yang ia kerjakan selama sepuluh bulan bertajuk The Wrteched of The Earth (1961), sebuah karya yang kelak akan paling dikenang. Fanon akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 6 Desember 1961.

Sosiogeni Rasisme

Sebagai seorang intelektual anti-kolonial, Fanon menaruh perhatian besar terhadap fenomena rasisme. Kritiknya terhadap rasisme mendapat pengaruh dari tradisi humanisme Prancis, khsusunya eksistensialisme, yang memang sedang banyak digandrungi di Universitas Lyon, tempat ia mengenyam pendidikan. Meski demikian, Fanon melihat para pemikir Prancis masih sangat minim menaruh perhatian secara khusus pada isu tersebut. Di tengah minimnya perhatian terhadap rasisme, Fanon akhirnya menemukan buah pemikiran yang menggugah perhatiannya. Jean-Paul Sartre adalah sosok yang bagi Fanon telah menunjukan perhatian tersendiri terhadap diskriminasi orang kulit hitam, Yahudi, dan Latin. Sartre menuliskan gagasannya tentang diskriminasi orang kulit hitam dalam esai klasiknya Black Orpheus (1948). Selain Black Orpheus, Fanon juga banyak terpengaruh oleh dua karya besar Sartre yakni Being and Nothingness (1943) dan Anti-Semite and Jew(1946).

Pengaruh Sartre terhadap Fanon terlihat dari formulasi pemikirannya tentang manusia yang bereksistensi. Satu tarikan nafas dengan Sartre, bagi Fanon eksistensi manusia tidak pernah didahului oleh esensi tertentu. Eksistensi manusia adalah sesuatu yang didapatkan saat menjalani kehidupannya. Manusia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, yang kemudian akan membentuk eksistensi seseorang tersebut. Oleh karena itu, eksistensi manusia tentu saja tidak sepenuhnya bebas begitu saja. Konsekuensi logis dari pertemuan antar eksistensi manusia adalah munculnya sorotan (gaze) dari yang lain. Eksistensi tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu, seiring dengan perjalanan hidup manusia dan dinamika lingkungannya.

Pemahaman atas manusia tersebutlah yang membantunya memformulasikan kritik terhadap rasisme. Bagi Fanon, sorotan (gaze) dari orang kulit putih terhadap orang kulit hitam menyimpan sebuah relasi kuasa, antara kolonial (colonizer) dan koloni (colonized). Sorotan dari pihak kolonial terhadap orang kulit hitam seakan-akan memvonis eksistensi orang kulit hitam sebagai makhluk yang terbelakang dan perlu diperadabkan. Pada titik inilah Fanon turut melancarkan kritik terhadap Sartre. Bagi Sartre, kehadiran sorotan dari orang lain terhadap kita adalah kutukan bagi kebebasan eksistensi seseorang, merupakan sesuatu yang inheren dan permanen dalam interaksi manusia. Fanon menganggap argumentasi Sartre tersebut justru memberikan pembenaran terhadap kolonialisme dan rasisme yang menimpa orang kulit hitam.

Berbeda dengan Sartre yang memandang vonis lewat sorotan itu adalah sesuatu yang inheren, Fanon justru memandang sorotan dan stigma rasisme terhadap orang kulit hitam adalah akibat sejarah kolonialisme. Kolonialisme kulit putihlah yang memberikan pembenaran terhadap seluruh vonis tentang kulit hitam lewat implantasi standar moral, nilai, dan politik bahasa. Penundukan ras kulit hitam dengan melekatkannya dengan identitas subordinat tentu bukan tanpa maksud. Fanon memandang bahwa praktik subordinasi tersebut berpangkal pada kepentingan ekonomi yang juga berakibat pada munculnya kelas-kelas sosial. Pada titik ini, dapat diamati Fanon menganalisis subordinasi identitas dan kepentingan ekonomi adalah dua hal yang lekat dan saling-sinambung.

Apabila ditelisik secara seksama, dapat diperhatikan Fanon berusaha melakukan kritik secara radikal terhadap ontologi manusia, khsusunya orang kulit hitam. Vonis lewat sorotan yang dilakukan oleh kolonial kulit putih telah mengakibatkan terbentuknya ontologi tetap (fixated ontology) yang seakan-akan melegitimasi kenyataan semu bahwa orang kulit hitam memang terbelakang sejak lahir. Fanon menyebut ontologi ini sebagai blakcness, yakni identifikasi orang kulit hitam dengan sifat dan karakteristik tertentu. Dalam White Mask, Black Skin, Fanon mencontohkannya dengan serangkaian penelitian ilmiah yang menjustifikasi keterbelakangan orang kulit hitam yang mengutip dalil Charles Darwin, dengan menyebutnya sebagai monyet yang evolusinya lambat untuk menjadi manusia seutuhnya.

Sebagai seorang psikiatris, Fanon memahami bahwa penyematan ontologi tersebut berdampak terhadap psikologis orang kulit hitam. Ontologi blackness yang disematkan kolonial terhadap orang kulit hitam telah berakibat merebaknya sindrom inferiority complex. Sindrom ini ditandai dengan citra rendah diri orang kulit hitam di hadapan orang kulit putih, khususnya kolonial. Fanon melihat secara seksama bahwa orang kulit hitam acapkali menyangkal identitasnya sebagai orang kulit hitam, bahkan mengutuk dirinya sendiri. Sebagai pelarian dari identitasnya, orang kulit hitam berupaya untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang kulit putih. Fanon mencontohkan ini pada tokoh kulit hitam di novel The Man of Color and the White Woman. Di novel tersebut, Fanon menyoroti tokoh laki-laki kulit hitam bernama Jean Veneuse. Jean jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin asmara dengan perempuan kulit putih. Namun hubungan tersebut tidaklah berjalan secara sehat. Laki-laki kulit hitam tersebut berulangkali harus melakukan peniruan (mimicry), menarik perhatian pujaan hatinya tersebut dengan bertingkah layaknya orang kulit putih. Alih-alih mendapatkan pengakuan, laki-laki kulit hitam tersebut justru merasa semakin teralienasi dan tertekan.

Fanon memang menekuni psikologi dan psikoanalisis. Fanon banyak terpengaruh oleh beberapa pemikir psikoanalisis layaknya Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung. Pemikiran Freud tentang Oedipus Complex (laki-laki) dan Electra Complex (perempuan) membantu Fanon dalam memformulasikan kritiknya terhadap opresi psikis akibat kolonialisme. Fanon menyepakati Freud bahwa manusia memiliki dimensi alam bawah sadar yang keberadaanya perlahan semakin direpresi oleh kehadiran Super-ego dan banyak kelainan mental terjadi karena kontradiksi hubungan kekeluargaan. Akan tetapi Fanon sekali lagi memutuskan untuk mengambil sikap kritis terhadap Freud. Bagi Fanon pemikiran Freud tersebut tidak mempertimbangkan pengalaman orang kulit hitam. Di masyarakat Afrika, seorang kulit hitam dapat tumbuh secara normal di keluarga, akan tetapi dapat dengan mudah terkena serangan mental saat bersentuhan dengan masyarakat kulit putih. Ini karena struktur keluarga di Afrika tidaklah seperti di Barat yang memiliki keterhubungan erat dengan negara dan didominasi oleh figur sang Ayah.

Fanon mengkritik gagasan Freud tentang neurosis atau kelainan mental karena terlalu menekankan pengalaman secara individual. Bagi Freud, pencarian sebab seseorang mengalami kelainan mental harus dimulai dengan menelusuri pengalaman masa kecil orang tersebut bersama keluarganya, sehingga orang tersebut bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Pemikiran Freud ini tidak berlaku di konteks masyarakat koloni Afrika, karena kelainan mental justru terjadi secara sosial. Ketimbang menekankan faktor keluarga, Fanon berpendapat bahwa keterasingan dan kelainan mental yang terjadi secara massal tersebut diakibatkan oleh opresi struktural kolonialisme. Inferiority Complex atau kelainan mental lainnya yang dialami oleh orang kulit hitam adalah hasil pemaksaan nilai yang terus-menerus direproduksi sehari-hari.

Fanon menemukan pelampauan atas Freud dalam Carl Gustav Jung, meski ia pun pada akhirnya tetap bersikap kritis. Jung berpendapat struktur ketidaksadaran manusia bersifat kolektif. Setiap kelompok selalu memiliki struktur ketidaksadaran yang inheren dan unik, sehingga membentuk kecenderungan perilakunya. Fanon menilai gagasan Jung ini secara tidak langsung justru mengaminkan bahwa tindakan rasisme kolonial terhadap orang kulit hitam adalah sesuatu yang inheren secara kolektif. Fanon berpandangan bahwa tindakan rasis kolonial kulit putih terhadap orang kulit hitam bukanlah sebuah arketipal kolektif yang ada begitu saja, melainkan konstruksi sosial. Oleh karena itu, rasisme tidak terletak di wilayak ketidaksadaran. Fanon tentu tidak menyangkal keberadaan wilayah ketidaksadaran. Akan tetapi menyamakan rasisme dengan ketidaksadaran inheren akan mengaburkan realitas sosial-politiknya dan menutup kemungkinan terbangunnya relasi manusia yang setara dan intersubjektif.

Dekolonisasi: Revolusi Menuju Humanisme Baru

Setelah cukup panjang membahas kritik Fanon terhadap ontologi kolonialisme, kini waktunya membahas terkait tawaran dekolonisasi sebagai jalan menuju humanisme radikal, sebagaimana umumnya para revolusioner, Fanon adalah salah satu sosok yang kencang menggaungkan seruan revolusi kepada seluruh rakyat kulit hitam. Bagi Fanon, mengakhiri penindasan kolonialisme, baik secara ekonomi maupun rasial, hanya akan dapat dimungkinkan melalui revolusi. Revolusi ini tentu bukan saja bertujuan mengusir keberadaan kolonial. Revolusi adalah jalan untuk merekonstruksi ulang seluruh tatanan ekonomi, ontologi, dan etika yang selama kolonialisme dijadikan kedok untuk menindas orang kulit hitam.

Gagasan revolusi Fanon banyak dipengaruhi oleh analisis ekonomi-politik Marxisme. Fanon secara seksama menelaah bahwa konstruksi ontologi yang dilekatkan pihak kolonialisme dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam dan manusia di Afrika adalah daya tarik utama para bangsa kulit putih Barat untuk datang dan merebut semuanya secara cuma-cuma. Bergerak dari rationale tersebut, Fanon berkesimpulan bahwa kolonialisme adalah salah bentuk dari kapitalisme. Bukan tanpa alasan, mengingat logika dasar kapitalisme yang memang selalu mencari tenaga dan sumber daya murah.

Fanon juga satu resonansi dengan Marx dalam hal revolusi. Sebagaimana Marx yang menyebutkan “kekerasan adalah tindakan revolusioner”, Fanon pun mempertegas bahwa revolusi hanya bisa berlangsung melalui jalan yang penuh pertumpahan darah. Dalam konteks negara Timur dan Afrika, revolusi adalah hasil dari akumulasi kemuakan kolektif oleh penindasan kolonialisme. Merebaknya kemuakan kolektif inilah yang mengharuskan revolusi untuk berangkat dari persatuan rakyat demi melancarkan perang pembebasan nasional. Revolusi tidak boleh dipimpin oleh seorang borjuasi nasional yang berwatak ambievalen dan sering bersekongkol dengan kolonialisme.

Meski banyak bersepakat dengan Marx, Fanon tetap memiliki kritik tersendiri terhadap Marx. Revolusi Marx yang sangat mengedepankan kepemimpinan kelas buruh sebagai aktor kunci sangat sulit diterapkan di Afrika yang populasi buruh dan tenaga produktifnya masih rendah. Dalam Toward the African Revolution, Fanon menyebut bahwa dalam konteks Afrika kaum tani justru memiliki watak revolusioner, karena di banyak kesempatan, kelas inilah yang acapkali melancarkan perlawanan. Di sini Fanon berseberangan dengan Marxisme Klasik, yang mendiskreditkan kaum tani sebagai terbelakang dan merupakan relik sisa dari feodalisme. Bagi Fanon, revolusi Afrika hanya mungkin bila seluruh elemen perjuangan anti-kolonial bersatu, termasuk para lumpenproletariat. Semua persatuan itu bisa diikat dalam sebuah elan perjuangan ideologis. Fanon mengajukan nasionalismelah yang menjadi pemersatunya.

Terdapat hal yang unik dalam bagaimana Fanon melihat nasionalisme. Dalam tahap revolusi/dekolonisasi, Fanon melihat nasionalisme sebagai sebuah motor ideologis yang dapat mempersatukan banyak elemen tertindas. Nasionalisme dinilai sebagai ideologi yang paling memungkinkan karena dapat mempersatukan banyak keyakinan, kelas, dan identitas partikular ke dalam satu bendera perjuangan. Akan tetapi Fanon selanjutnya mewanti-wanti bahaya mengkristalnya nasionalisme di momen pascakolonial yang dapat berakibat pada munculnya xenofobia dan chauvinisme. Fanon menegaskan bahwa nasionalisme dalam momen pascakolonial harus perlahan-lahan dikikis, rakyat kulit hitam harus belajar dalam memahami dan menerima setiap perbedaan, dan hidup berdampingan di dalamnya. Nasionalisme harus digantikan dengan pengaminan atas humanisme dan etika pengakuan. Mengawetkan nasionalisme hanya akan mengembalikan penindasan yang sudah berakhir di era kolonialisme ke era pasca-kolonial, utamanya yang akan menyasar identitas, kepercayaan, dan kelas tertentu.

Tujuan revolusi di Afrika adalah demi membangun tatanan yang lebih berkeadilan secara ekonomi, dan untuk membangun kembali hubungan sosial yang setara, berlandaskan pada etika pengakuan (ethics of recognition). Etika pengakuan adalah cara Fanon dalam merekonstruksi ulang humanisme secara radikal. Fanon mengkritik humanisme Barat karena didasarkan pada ontologi yang bias ras kulit putih dan dibangun dengan logika biner. Humanisme ini berwatak eksklusif, karena pada akhirnya menciptakan kategori Liyan. Sebaliknya, dalam etika pengakuan, setiap ras, termasuk kulit hitam, diperlakukan secara setara, hidup berdampingan dengan segala perbedaan fisik, kebudayaan, dan identitas. Dilihat dari sini, etika pengakuan berusaha untuk melampaui beragam sekat dan sentimen diskriminatif, entah itu rasisme, xenofobia, maupun nasionalisme sempit. Etika pengakuan adalah upaya fundamental dalam membangun hubungan manusia yang intersubjektif.

Humanisme ini diajukan Fanon berwatak jauh lebih inklusif, dan lebih mampu mengakomodasi setiap partikularitas. Paradigma inilah yang akan memberikan jalan universalitas yang utuh dari humanisme. Hal yang penting diingat adalah bahwa etika pengakuan tidak hanya berlaku secara fisikal. Mengakui keberadaan orang kulit hitam tanpa mengakui nilai kebudayaan dan estetikanya justru hanya akan kembali menegaskan sekat dalam humanisme. Humanisme haruslah mengakomodasi seluruh kebudayaan, corak hidup, dan ilmu pengetahuan orang kulit hitam. Hanya dengan terciptanya hubungan sosial inilah pertukaran gagasan dan kebudayaan dapat terjadi secara sehat dan setara.

Menimbang dari tujuannya Fanon terlihat sekali lagi bersepakat dengan Marx. Selain Sartre, Fanon juga terpengaruh dari semangat humanis Marx dalam teks Philosophic Economic Manuscript 1844. Dalam teks tersebut Marx menyoroti bagaimana alienasi dan dehumanisasi kelas buruh telah terjadi secara massal dalam rezim kapitalisme. Revolusi adalah cara bagaimana rakyat dan khususnya kelas pekerja dapat kembali menemukan kembali esensinya sebagai manusia yang utuh. Bagi Fanon, analisis Marx tentang alienasi tersebut mewakili konteks Afrika yang mana kolonialisme (sebagai salah satu bentuk kapitalisme) telah mendehumanisasi orang kulit hitam. Bagi Marx dan Fanon, revolusi bukanlah akhir dari peradaban dan kehancuran. Sebaliknya, revolusi adalah awal peradaban baru, dan merupakan titik pijak yang positif untuk mengembalikan kembali semangat humanisme.

Menimbang Relevansi Pemikiran Frantz Fanon

Seperti yang sempat disinggung di awal tulisan, humanisme hari ini tengah mengalami krisis akibat gempuran politik identitas sayap kanan dan kapitalisme global. Di belahan dunia selatan, kita masih melihat praktik kolonialisme dan neo-kolonialisme masih terjadi. Kolonialisme Indonesia terhadap Papua melalui militerisasi teritori demi mengamankan praktik penambangan dan infrastruktur terus menjadi polemik yang menyejarah dan tak berkesudahan. Indonesia juga tak henti-hentinya melancarkan berbagai propaganda buta dan stigmatisasi terhadap rakyat Papua dengan mencapnya sebagai “terbelakang”, “monyet”, “primitif”, dan lain-lain. Di Afrika, rezim pemerintahan autoritarian pasca-apartheid masih turut melanggengkan praktik kolonialisme dengan terus menggelar karpet merah bagi industri ekstraktif. Para kapitalis birokrat maupun borjuasi nasional bersekongkol dengan perusahaan swasta dan negara kapitalis maju. Dibekali retorika humanis, mereka datang alih-alih sebagai messiah, menggaungkan visi-misi besar neoliberalisme seperti “pembangunan”, “peradaban”, “kemajuan”, dan lain-lain. Mereka datang dengan menyatakan bahwa kolonialisme dan rasisme telah berakhir di masa Apartheid dulu, sementara mereka secara gamblang menjadikan rakyat kulit hitam sebagai stok tenaga kerja murah. Kondisi ini menggambarkan konfigurasi posrasialitas (postraciality) rezim Afrika yang diam-diam mengembalikan kolonialisme.

Kondisi Afrika pasca-apartheid ini juga membuktikan tesis Fanon tentang watak hipokrit borjuasi nasional. Melanggengnya rasisme dan kapitalisme di Afrika adalah hasil legasi dari Nelson Mandela, seorang borjuasi nasional yang sering didentikan dengan keberpihakannya terhadap rakyat Afrika. Meski mengusung retorika yang keras menggaungkan hak-hak rakyat, Mandela justru memoderasi perlawanan dengan menjalin perdamaian dengan para pihak kapitalis. Nelson Mandela jugalah yang memasukan Afrika Selatan ke dalam perjanjian BRICS (Brazil, Rusia, Cina, Afrika Selatan). BRICS memiliki agenda strategis untuk mengkapitalisasi sektor-sektor di Afrika, dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan investasi. Ini tentu bertolak belakang dengan agenda politiknya selama menjadi aktivis yang sangat keras menggaungkan nasionalisasi perusahaan. Saat menjadi borjuasi nasional, Mandela justru menjadikan retorika nasionalismenya sebagai ajang pembuka keran investasi. Inilah kenapa Fanon mewanti-wanti, bahwa jalannya revolusi fisik dan agenda politik strategis pasca revolusi tidak boleh dipercayakan begitu saja pada borjuasi nasional. Bagi perjuangan Papua, peringatan Fanon tentang borjuasi nasional dapat dijadikan wanti-wanti, agar arah perjuangan mereka tetap berada di tangan rakyat. Menggantungkan nasib perjuangan kepada para punggawa parlemen yang alih-alih mengecam penindasan tapi diam-diam berkonsesi dengan kolonial Indonesia dan perusahaan tambang adalah jelas sebuah kekeliruan. Semua tuntutan untuk menentukan nasib sendiri harus ada ditangan rakyat Papua, bukan elit-elit nasionalnya.

Stigmatisasi orang kulit bahkan turut dilanggengkan oleh budaya pop dan institusi pendidikan. Dalam lawakan-lawakan di situs daring maupun televisi, kita masih sering menyaksikan bagaimana orang kulit hitam sering diasosiasikan dengan tempat tinggal kumuh, hidup urakan, pejudi dan tukang mabuk. Di institusi pendidikan, universitas masih banyak memproduksi riset yang bias rasial. Dalam bidang psikologi, psikologi behavioral yang sudah lama banyak dikritik karena terlalu mengedepankan standar perilaku masyarakat kulit putih masih banyak dijadikan rujukan secara massal. Ironisnya, psikologi behavioral ini masih sering banyak dipakai untuk mengkaji realitas masyarakat kulit hitam.

Dalam hemat penulis, masih eksisnya kolonialisme di rezim global neoliberal membuat tawaran Fanon menjadi cukup krusial. Bagi masyarakat Papua dan Afrika, membangkitkan kembali semangat nasionalisme dari akar rumput akan menjadi suatu langkah yang baik dalam merajut persatuan. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat gerakan peta politik, khususnya di Papua masih sangat beragam dan terpencar-pencar. Dengan menemukan kembali sebuah elan pemersatu ini, masyarakat Papua dan Afrika dapat melaju ke visi yang lebih strategis, yakni membangun persatuan rakyat. Persatuan rakyatlah yang akan menjadi pintu pembuka berlangsungnya revolusi/dekolonisasi demi mencapai tujuan menentukan nasib sendiri (self-determination).

Persatuan rakyat ini juga harus berlandaskan pada pengakuan keberagaman identitas dalam perjuangan. Pengakuan ini bisa diwujudkan dengan menjernihkan setiap stigma negatif yang dilekatkan, melakukan kontrahegemoni wacana yang dilancarkan pihak kolonial. Di sini, peran propaganda dan produksi pengetahuan tandingan menjadi salah satu kunci perlawanan dekolonisasi. Pendidikan bagi para pejuang kemerdekaan juga akan menjadi sangat penting sebagai sarana pencerdasan dan penguatan (empowering).

Perjuangan penentuan nasib sendiri tentu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Di era galobalisasi ini, adalah penting untuk terus membangun solidaritas internasional dengan kaum tertindas di belahan bumi lain. Hari ini kita melihat tagar-tagar solidaritas bertebaran di media maya seperti #BlackLivesMatter, #PapuanLivesMatter, #HongKongProtest, dan lain-lain. Ini adalah indikasi positif bahwa solidaritas internasional menemukan kembali potensinya untuk terwujud. Solidaritas internasional adalah salah satu pondasi dari perjuangan kelas. Solidaritas internasional memungkinkan kita membangun persatuan lintas negara, dan lintas identitas. Jalinan solidaritas inilah yang akan menjadi pijakan awal untuk memulai hubungan antar manusia yang baru, berdasarkan pada etika pengakuan. Persatuan inilah yang akan menjadi titik awal dari humanisme baru yang lebih inklusif dan radikal.

Kalau kita perluas sedikit tentang agenda dekolonisasi, maka inisiatifnya secara global, khususnya di bagian negara berkembang dan bekas jajahan juga perlu dipertimbangkan. Dekolonisasi harus juga dilakukan secara global, termasuk dalam institusi pendidikan. Beberapa inisiatif sudah dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di Universitas Birmingham, muncul sebuah kajian interdisipliner baru bertajuk Black Studies. Studi ini dicetuskan demi mengakomodasi riset-riset yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Afrika dan kulit hitam lainnya. Inisiatif ini disambut baik oleh para intelektual kulit hitam.

Akan tetapi dekolonisasi melalui pembaharuan ilmu pengetahuan sendiri tidaklah cukup. Black Studies semakin dikomodifikasi oleh logika universitas yang semakin didikte oleh pasar, menjadikannya komoditas unggul yang dapat menarik konsumen. Terlebih riset-riset yang diproduksi pun harus sesuai dengan kriteria isu mainstream yang sudah menjadi rahasia umum terus-menerus mereproduksi riset bagi para korporat besar. Dekolonisasi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan harus juga menyasar sampai pada struktur dimana pengetahuan tersebut diproduksi. Ini berarti dekolonisasi universitas adalah dengan mempertanyakan dan mengubah kembali struktur ekonomi neoliberal yang mengorkestrasinya. Dekolonisasi ini akan dapat, meminjam istilah Syed Farid Al-Attas, mematahkan ketergantungan negara bekas jajahan dengan negara kapitalis maju secara akademik.

Semua agenda dekolonisasi yang sudah disebutkan tadi hanya mengarah kepada satu tujuan inti, yakni terbangunnya masyarakat yang berkeadilan. Humanisme radikal membuka jalan ini, dengan menyuguhkan suatu konsepsi yang inklusif tanpa mensubordinasi keberadaan dari ras, kepercayaan ataupun kelompok tertentu. Tapi tentu ini berbeda dengan humanisme liberal yang terus-menerus merayakan identitas tanpa menghapus muasal penindasan rasisme, humanisme radikal berkomitmen untuk menghapuskan eksploitasi kelas dan ekonomi yang selama ini terus-menerus melanggengkan praktik penghisapan dan kolonialisme.***

Catatan: Tulisan ini disampaikan sebagai materi pengantar diskusi kajian rutin “Membedah Pemikiran Humanisme Radikal Frantz Fanon” di Lingkar Studi Filsafat Nahdliyyin pada 5 Juni 2020. Tulisan ini dibuat sebagai bentuk solidaritas dan dukungan perjuangan.

Rujukan:

Alatas, Syed. (2003). Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social Sciences. Current Sociology – CURR SOCIOL. 51. 599-613. 10.1177/00113921030516003.

Andrews, K. 2018. “The Challenge for Black Studies in the Neoliberal University.” In Decolonizing the University, diedit oleh G. K. Bhambra, D. Gebrial, and N. Nişancıoğlu, 129–144. London: Pluto Press.

Bright, Jake. 2013.Why the left-leaning Nelson Mandela was such a champion of free markets. Diakses,6 Juni 2020: https://qz.com/155310/nelson-mandela-was-also-a-huge-champion-of-free-markets/

Fanon, Frantz. 2008. Black Skin, White Masks. Terj. Charles Lam Markmann. London: Pluto.

Fanon Frantz. 1967. Toward the African Revolution, Terj. Haakon Chevalier. New York:Grove.

Hudis, Peter, 2015. Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. London: Pluto

Gordon, Lewis R. 2015. What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. New York: Fordham University Press.

Murrey, Amber & Jackson, Nicholas A. 2020A Decolonial Critique of the Racialized “Localwashing” of Extraction in Central Africa. Annals of the American Association of Geographers, 110:3, 917-940, DOI: 10.1080/2.

Marx, Karl.1844. Economic & Philosophic Manuscript of 1844. Buffalo, N.Y: Prometheus Book.

Nayar, P. K. 2011. Frantz Fanon: Toward a postcolonial humanism. The IUP Journal of Commonwealth Literature, 3(1), 21-35.

Tricontinental Institute for Social Research. 2020.Frantz Fanon: The Brightness of Metal: Tricontinental Institute for Social Research. Diakses, 3 Juni, 2020: https://www.thetricontinental.org/wp-content/uploads/2020/03/20200228_Dossier-26_EN_Web.pdf